Percorsi per la scuola secondaria di 1° grado:

Memoria del paesaggio e trasformazioni del territorio

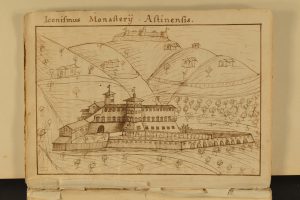

Argomento Sarebbe stato se non inutile, certamente problematico per la MIA possedere un enorme patrimonio fondiario senza l’acqua. E’ per questo che sin dal XIV secolo acquistò dal Comune di Bergamo non solo i terreni ma anche la roggia Morla di Comun Nuovo. Una roggia che nasceva in città per poi scorrere verso sud e che veniva utilizzata soprattutto per l’irrigazione dei campi. Lungo il tragitto l’acqua veniva venduta per alimentare altri campi, non di proprietà della MIA, azionare mulini e, nella prima fase dell’industrializzazione, anche turbine. La distribuzione, riportata in tabelle speciali, era regolata in base alla quantità, alle fasce orarie e alle stagioni. Ambito cronologico Inizio del XX secolo Fonti usate Documenti cartacei di tipologia varia provenienti dai fondi archivistici prodotti dagli uffici della MIA: Di notevole interesse è la cartografia di supporto che permette di cogliere le trasformazioni subite dal paesaggio urbano e rurale nel corso del tempo. Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: primo incontro: (in città alta) visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, seguita o preceduta da un breve percorso nella città vecchia per osservare cisterne, fontane e pozzi e scoprire sia il sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua che la funzione ornamentale di alcuni manufatti. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: (presso la scuola) di carattere laboratoriale per scoprire attraverso immagini, la lettura e l'analisi di alcuni documenti dell'archivio della MIA l'importanza dell'acqua, i sistemi di distribuzione ed uso nel passato e oggi. Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico Nel VI secolo, san Benedetto diede origine al monachesimo occidentale grazie al quale sorsero importanti centri culturali e spirituali, ma anche economici per l'impulso di rinnovamento che impressero ai sistemi di coltivazione agricola. Molti monasteri divennero importanti e ricchi centri produttivi che furono per secoli luogo di assistenza e rifugio per i poveri: alle loro porte potevano ricevere cibo e un ricovero nei giorni più freddi. Con la rinascita delle città e il crescente numero dei poveri, dovuto alle ricorrenti crisi alimentari, nacquero nuove forme di assistenza ai diseredati non più legate solo alle strutture religiose ma anche all'impegno dei laici che svolgevano un ruolo attivo nelle istituzioni cittadine. Accanto agli ospedali, che già da tempo fornivano ospitalità e assistenza ai poveri, sorsero nuove istituzioni caritatevoli: consorzi laicali dei borghi, delle parrocchie, delle vicinie, patronati familiari, luoghi di ricovero (per vecchi, donne 'pericolate e pericolanti', mendicanti, orfani) che soccorrevano con differenti modalità: elemosine in natura, sussidi dotali, distribuzioni nelle carestie o di medicinali e cure mediche, aiuti ai carcerati, ai poveri vergognosi. Per tutto il medioevo e anche un po' oltre, il confine tra povertà e sussistenza era molto labile e poteva essere superato con estrema facilità per la mancanza di difese della società nei confronti delle ricorrenti congiunture negative (economiche, sanitarie, alimentari, belliche). Infatti le categorie di persone più deboli, non in grado di provvedere a se stesse erano le vedove, gli orfani, i vecchi, ma anche artigiani e contadini, che dipendevano interamente dal lavoro delle proprie braccia, e che precipitavano rapidamente nella povertà se impossibilitati a lavorare da una malattia o un'epidemia, da una guerra o dal cattivo tempo. Alla cura delle persone in difficoltà (economica, morale, fisica,…) non si provvedeva all’interno di un’istituzione pubblica ma in una sfera 'privata' di rapporti tra famiglie e organizzazioni di solidarietà spontanee. La caritas, principio fondamentale della spiritualità cristiana, pose le basi per la creazione e lo sviluppo di enti assistenziali che erano governati sia da istituzioni religiose che laiche, ma che furono finanziati soprattutto dallo spirito caritativo dei credenti che nei loro testamenti disponevano dei loro beni a favore di monasteri, ospedali e luoghi pii che li amministravano in nome dei poveri a cui i proventi erano destinati. La vicenda La regola vallombrosana, come quella benedettina, prescriveva la Disciplina caritatis, infatti, accanto al monastero di Astino, sorse già nei primi decenni del XII secolo un ospedale per aiutare i più bisognosi, successivamente, dopo la morte del Beato Guala nel 1244, venne istituita una distribuzione annuale di pane per i poveri. All’inizio del 1500 anche l'abate Silvestro de Benedictis istituì una rendita per il monastero con la quale eresse il Consorzio dei Poveri di Cristo e stabilì che il monastero due volte all'anno, doveva distribuire dieci some di frumento; grazie al suo lascito ogni povero riceveva un pane e un quattrino. Nella controfacciata della chiesa del S. Sepolcro un affresco di Giovan Battista Guarinoni d'Averara ricorda proprio la grande elemosina annuale. Purtroppo, col passare degli anni, si persero la memoria e i documenti che stabilivano gli obblighi del monastero, la quantità di pane che gli abati distribuivano aumentò talmente che nel giorno della Grande elemosina l'afflusso di poveri, vagabondi, curiosi e autorità che si accalcava nella valle finì per diventare motivo di scandalo e disturbo. I monaci tentarono di abolire questa istituzione ma, per l'opposizione della cittadinanza, dovettero sostituirla con l'obbligo di pagare ogni anno 18 some di frumento all'Ospedale grande. Ambito cronologico secolo XVI Fonti usate Organizzazione del percorso: L'intervento prevede due incontri: primo incontro: (in classe) durante il quale si presentano l'origine e le caratteristiche del monachesimo, l'organizzazione della vita e degli spazi dei monasteri mettendo in luce lo specifico della spiritualità vallombrosana e le principali vicende storiche del complesso di Astino. Lettura e decodifica di documenti relativi ad alcuni periodi o vicende della vita del cenobio. secondo incontro: si svolge una visita guidata alla Chiesa del Santo Sepolcro e agli ambienti monastici. Abilità e competenze acquisibili Temi di approfondimento culturale e didattico A partire, infatti, dal XIV sec. le donazioni e i lasciti ebbero un incremento, aumentando così l'estensione delle proprietà a tal punto che nell'estimo del 1555 risultava che la Misericordia possedesse ben 22.000 pertiche di terreno (corrispondenti a 1.450 ettari). Tanta ricchezza era anche il risultato di una gestione oculata e di una attenta strategia amministrativa improntate ad una politica di concentrazione della proprietà in vaste possessioni che consentivano una conduzione più economica e razionale. Quando nel 1612 il notaio Marcantonio Benaglio stila la sua descrizione delle proprietà, l'80% dei possedimenti della MIA si concentra a Comun Nuovo (6.700 pertiche), Spirano (4.900 p.) e Fara Olivana (6000 p.). Le grandi dimensioni delle fattorerie garantivano maggiore efficienza e notevoli risparmi nella conduzione. Ambito cronologico Inizio XVIII secolo Fonti usate Il cabreo di Fara non solo è quasi una fotografia del paesaggio e del centro abitato, ma ci aiuta anche a comprendere la condizione sociale dei contadini della bassa pianura bergamasca, i loro rapporti con la proprietà, l'organizzazione del lavoro nelle campagne. Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: primo incontro: in città alta per una visita alla Basilica di S. Maria Maggiore per ammirare le sue opere d'arte. Successivamente presso l'Archivio Diocesano i ragazzi potranno osservare l'organizzazione e le finalità di un archivio, vedere varie tipologie di manoscritti, scoprire tecniche di scrittura, carte e filigrane, inchiostri e sigilli. Infine si osserveranno le mappe di un Cabreo e le descrizioni che le accompagnano; se possibile i curatori dell'archivio proporranno qualche documento relativo al territorio di provenienza della classe. secondo incontro: (in classe) di carattere laboratoriale sulle mappe del cabreo di Fara Olivana. Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico Proviamo a tornare indietro nel tempo, almeno a prima dell’industrializzazione: campagna e cascine sparse, boschi e paesi di piccole dimensioni e ben distanziati tra loro, strade per lo più sterrate e una ben evidenziata fitta rete di rogge per distribuire l’acqua dai fiumi ai campi o al contrario per canalizzarne l’eccedenza. Un lavoro per il quale l’uomo si è adoperato anche nella bergamasca fin dall'antichità, ma di cui rimangono, soprattutto in città, solo alcuni brevissimi tratti per lo più inquinati e che compaiono e scompaiono nascosti da strade e costruzioni. Attraverso i documenti di questo percorso sarà possibile visualizzare il territorio della provincia nel passato ed evidenziarne la rete di distribuzione delle acque, il suo utilizzo, confrontandolo poi con l’oggi.

Proviamo a tornare indietro nel tempo, almeno a prima dell’industrializzazione: campagna e cascine sparse, boschi e paesi di piccole dimensioni e ben distanziati tra loro, strade per lo più sterrate e una ben evidenziata fitta rete di rogge per distribuire l’acqua dai fiumi ai campi o al contrario per canalizzarne l’eccedenza. Un lavoro per il quale l’uomo si è adoperato anche nella bergamasca fin dall'antichità, ma di cui rimangono, soprattutto in città, solo alcuni brevissimi tratti per lo più inquinati e che compaiono e scompaiono nascosti da strade e costruzioni. Attraverso i documenti di questo percorso sarà possibile visualizzare il territorio della provincia nel passato ed evidenziarne la rete di distribuzione delle acque, il suo utilizzo, confrontandolo poi con l’oggi.

Nei primi anni di vita del Consorzio della Misericordia le risorse per il soccorso dei poveri provenivano dalle elargizioni dei soci e consistevano soprattutto in beni in natura e denaro. Ma ben presto deve esserci stato un cambiamento se, già nel 1326, il patrimonio immobiliare del Consorzio aveva raggiunto dimensioni tali da richiedere la stesura di un inventario.

Nei primi anni di vita del Consorzio della Misericordia le risorse per il soccorso dei poveri provenivano dalle elargizioni dei soci e consistevano soprattutto in beni in natura e denaro. Ma ben presto deve esserci stato un cambiamento se, già nel 1326, il patrimonio immobiliare del Consorzio aveva raggiunto dimensioni tali da richiedere la stesura di un inventario.

Sia nell'archivio della Fondazione Mia che presso altre istituzioni cittadine, tra cui l'Archivio Diocesano, si possono ammirare varie mappe della bassa pianura bergamasca riportate in bellissimi cabrei. I cabrei contengono mappe e descrizioni accurate dei beni appartenenti a grandi amministrazioni ecclesiastiche o a famiglie abbienti, come il cabreo della fattoreria di Fara Olivana dove, nel 1721, il notaio agrimensore Bernardino Sarcetti riporta accuratamente le pezze di terra, gli edifici, le coltivazioni, le opere idrauliche ed altro ancora appartenenti alla MIA.

Storia della cultura e della società dall’età medievale ad oggi

L'interno della chiesa, pur presentando ancora l'impianto romanico, nel corso dei secoli è stato modificato e arricchito di numerose opere d'arte grazie alla Misericordia Maggiore di Bergamo a cui dal 1449 è affidata la cura e l'abbellimento della stessa. Intorno all'altare maggiore è collocato il magnifico coro ligneo intarsiato dal maestro G.F. Capoferri su disegno di L. Lotto; la parte centrale, costituita da una recinzione lignea, delimita lo spazio liturgico e accoglie quattro tarsie in cui sono illustrate altrettante storie dell'antico testamento; l'interno è composto da ventisei stalli destinati al capitolo, due banchi riservati ai presbiteri e ai rettori veneti e, lungo la parete absidale, gli stalli una volta riservati ai cittadini di maggior rilievo e ai reggenti della Congregazione della Misericordia Maggiore. Ogni scanno ha la sua tarsia in cui si può riconoscere una storia dell'Antico Testamento o la raffigurazione simbolica di una storia. Il coro, realizzato nella prima metà del '500, ha subito come tutte le opere dell'uomo l'ingiuria del tempo tanto che nel 2022 la Fondazione MIA ne ha commissionato il restauro; il cantiere all’interno della basilica è ancora attivo ed è possibile osservare il lavoro dei tecnici grazie ai pannelli di plexiglass che lo delimitano e su cui sono riportati testi, immagini e QR code di approfondimento dei contenuti storici e artistici. Il percorso 1° incontro: introduzione e visita alla Basilica e al Cantiere vivo (3 ore): 2°incontro in classe (2 ore) da svolgersi in una mattinata successiva, per riflettere su: Fonti usate Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico Nel Attraverso le avventure e la testimonianza di alcuni protagonisti, anche minori, della storia locale è possibile ripercorrere le vicende di un periodo di rapida accelerazione della storia che travolse i destini, le paure e le speranze non soltanto dei singoli, ma di intere comunità. Basti pensare che nell’arco di circa sessanta anni dagli anacronistici stati regionali del ‘700 si giunse alla costituzione di quello stato unitario la cui idea prese corpo proprio nel disordine e nei contrasti del periodo napoleonico. Ambito cronologico Fine del XVIII secolo Fonti usate Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: primo incontro: in città alta visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, preceduta o seguita, se possibile, da una visita in Biblioteca civica A. Mai per la presentazione di documenti relativi al percorso e alla storia della Misericordia. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: laboratorio in classe con gli operatori de L'Officina sui documenti dell'Archivio della MIA. Abilità e competenze Proposte di approfondimento culturale e didattico I documenti proposti offrono uno spaccato del periodo e consentono di passare dalla storia locale alla storia nazionale ed europea facilitando la comprensione delle novità rivoluzionarie. Pri La vicenda Tutto ha inizio alla vigilia di un Natale del primo Seicento, nella sala del Consiglio della MIA (oggi sede della Biblioteca musicale “Gaetano Donizetti”) nell’antica sede storica della Domus Magna in città alta. Un gruppo di studenti, dopo aver salito la stessa ampia ed imponente scala di accesso di oggi, viene interrogato in merito alla scoperta di una “congiura” con tanto di armi e via di fuga, che alcuni di loro stavano preparando. Lì, a dirigere l’inchiesta, c'è qualcuno più in alto e più potente dell’attuale preside, qualcuno che può decidere per sempre del loro futuro. Ambito cronologico Inizio del XVII secolo Fonti usate Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: primo incontro: in città alta visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, preceduta o seguita, se possibile, da una visita in Biblioteca civica A. Mai per la presentazione di documenti relativi al percorso e alla storia della Misericordia. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: laboratorio in classe con gli operatori de L'Officina sui documenti dell'Archivio della MIA. Abilità e competenze Proposte di approfondimento culturale e didattico Argomento La nascita e la crescita di una città è strettamente correlata alla disponibilità di sorgenti d'acqua che consentano l'organizzazione e lo sviluppo delle attività dell'uomo. Per quanto riguarda Bergamo queste risorse provengono soprattutto dal versante nord della città. Per garantire al più ampio numero possibile di cittadini di provvedere alle loro necessità di vita e di lavoro, nel corso dei secoli sono stati costruiti acquedotti, cisterne, fontane e sono stati scavati pozzi per consentire di ottenere acqua in abbondanza e sicurezza. Il percorso consente agli studenti di andare sulle tracce di una città medievale e di osservarne l'organizzazione attraverso ciò che resta delle opere idriche e di scoprire l'importanza dell'acqua per la vita dell'uomo in tutti i tempi. Ambito cronologico XVI secolo Fonti usate Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: primo incontro: (in città alta) visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, percorso nella città vecchia per osservare cisterne, fontane e pozzi e scoprire sia il sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua che la funzione ornamentale di alcuni manufatti. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: (presso la scuola) laboratorio sulle fonti: testi manoscritti provenienti dall’archivio storico della MIA relativi alla rete di distribuzione delle acque nel passato, all'attuale rete di canali e alla sua gestione mediante il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (lettura e trascrizione, discussione e sintesi). Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico Ambito cronologico XVI e XVII secolo Fonti usate Organizzazione del percorso L'intervento prevede due incontri: Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico Consigliato per Le classi prime. Secondo la tradizione popolare la chiesa di S. Maria Maggiore fu edificata per ottemperare ad un voto fatto alla Madonna nel 1133 dai bergamaschi perché proteggesse Bergamo dalla peste che si stava diffondendo nel nord Italia. La chiesa, fin dalle origini, ebbe un ruolo centrale nella vita religiosa e sociale della città, al suo interno si tenevano anche le assemblee del popolo, come in uso in epoca comunale. Col tempo la situazione politica cambiò e la basilica gradualmente perse il suo ruolo politico-sociale conservando solo quello spirituale.

Secondo la tradizione popolare la chiesa di S. Maria Maggiore fu edificata per ottemperare ad un voto fatto alla Madonna nel 1133 dai bergamaschi perché proteggesse Bergamo dalla peste che si stava diffondendo nel nord Italia. La chiesa, fin dalle origini, ebbe un ruolo centrale nella vita religiosa e sociale della città, al suo interno si tenevano anche le assemblee del popolo, come in uso in epoca comunale. Col tempo la situazione politica cambiò e la basilica gradualmente perse il suo ruolo politico-sociale conservando solo quello spirituale.

1797, ai tempi della Rivoluzione e dell’arrivo delle truppe napoleoniche a Bergamo, Michele Bigoni è il campanaro della città: uno spettatore privilegiato con un posto in prima fila sul Campanone. Dall’alto del suo punto di osservazione non solo suona le campane per annunciare gli avvenimenti straordinari, ma ne fa una precisa cronaca. Attraverso il suo diario assistiamo ad un vero e proprio sconvolgimento: le feste in piazza, il rogo delle parrucche dei nobili, l’albero della libertà che, non solo cambiarono il volto della società e del potere, ma istituirono anche nuovi simboli e nuove immagini per rappresentarlo.

1797, ai tempi della Rivoluzione e dell’arrivo delle truppe napoleoniche a Bergamo, Michele Bigoni è il campanaro della città: uno spettatore privilegiato con un posto in prima fila sul Campanone. Dall’alto del suo punto di osservazione non solo suona le campane per annunciare gli avvenimenti straordinari, ma ne fa una precisa cronaca. Attraverso il suo diario assistiamo ad un vero e proprio sconvolgimento: le feste in piazza, il rogo delle parrucche dei nobili, l’albero della libertà che, non solo cambiarono il volto della società e del potere, ma istituirono anche nuovi simboli e nuove immagini per rappresentarlo.

Argomento

Bergamo fu la prima città del dominio di terraferma a ribellarsi a Venezia e ad erigere l’albero della libertà in Piazza Vecchia. La cronaca degli avvenimenti di quei giorni può essere ricostruita attraverso il diario di Michele Bigoni, la stampa satirica, ma anche attraverso le pagine impersonali dei verbali delle sedute del Consiglio della MIA che, insieme alle altre istituzioni benefiche cittadine, fu oggetto di un feroce attacco da parte degli esponenti delle forze rivoluzionarie.

ma del fatidico ‘68, o meglio ai tempi dei nostri antenati, gli studenti erano davvero più disciplinati e studiosi? Siete curiosi di sapere e di far sapere ai vostri alunni di oggi come era la scuola nella ormai lontanissima età moderna, come vivevano gli studenti e, se si ribellavano, come e soprattutto perché lo facevano? I documenti di questo percorso offrono uno spaccato della vita scolastica del ‘600, in particolare della seconda Accademia (1616-1630) di Bergamo fondata e gestita dalla MIA, e la possibilità di confrontarla con la vita scolastica odierna. Un'occasione di riflessione per gli studenti e anche per . . .i docenti.

ma del fatidico ‘68, o meglio ai tempi dei nostri antenati, gli studenti erano davvero più disciplinati e studiosi? Siete curiosi di sapere e di far sapere ai vostri alunni di oggi come era la scuola nella ormai lontanissima età moderna, come vivevano gli studenti e, se si ribellavano, come e soprattutto perché lo facevano? I documenti di questo percorso offrono uno spaccato della vita scolastica del ‘600, in particolare della seconda Accademia (1616-1630) di Bergamo fondata e gestita dalla MIA, e la possibilità di confrontarla con la vita scolastica odierna. Un'occasione di riflessione per gli studenti e anche per . . .i docenti.

La Basilica di S. Maria Maggiore inizialmente ospitava il fonte battesimale (oggi trasferito all'esterno in Piazza Duomo) e il tema dell'acqua era evocato ripetutamente nelle opere d'arte che l'abbelliscono assumendo di volta in volta un diverso valore simbolico. Da sempre l'acqua è per l'uomo non solo oggetto di culto, ma anche metafora potente di vari momenti della condizione umana, il cui significato è spesso ambivalente in quanto, anche all'interno della stessa cultura o religione, può rappresentare in egual modo la vita, la morte, la rinascita, la purificazione o la distruzione.

La Basilica di S. Maria Maggiore inizialmente ospitava il fonte battesimale (oggi trasferito all'esterno in Piazza Duomo) e il tema dell'acqua era evocato ripetutamente nelle opere d'arte che l'abbelliscono assumendo di volta in volta un diverso valore simbolico. Da sempre l'acqua è per l'uomo non solo oggetto di culto, ma anche metafora potente di vari momenti della condizione umana, il cui significato è spesso ambivalente in quanto, anche all'interno della stessa cultura o religione, può rappresentare in egual modo la vita, la morte, la rinascita, la purificazione o la distruzione.

Il materiale di questo percorso presenta dei piccoli episodi che ci danno un'immagine più quotidiana della vita all'interno del cenobio facendoci scoprire situazioni inaspettate e vedere una varietà di personaggi che entrano, si muovono e lavorano tra le alte mura del monastero. Scopriamo, ad esempio, che insieme ai monaci vivevano anche i conversi e i servitori e che le relazioni tra loro potevano essere molto "burrascose", che nella valle di Astino si aggiravano i lupi, mentre i topi rovinavano le canne dell’organo.

Il materiale di questo percorso presenta dei piccoli episodi che ci danno un'immagine più quotidiana della vita all'interno del cenobio facendoci scoprire situazioni inaspettate e vedere una varietà di personaggi che entrano, si muovono e lavorano tra le alte mura del monastero. Scopriamo, ad esempio, che insieme ai monaci vivevano anche i conversi e i servitori e che le relazioni tra loro potevano essere molto "burrascose", che nella valle di Astino si aggiravano i lupi, mentre i topi rovinavano le canne dell’organo.

Il capitolo IV (Gli strumenti delle buone opere) della Regola di S. Benedetto, a cui quella Vallombrosana si rifaceva, stabiliva che i seguaci di Giovanni Gualberto dovessero: “soccorrere i poveri, vestire gli ignudi, visitare gli infermi, seppellire i morti, alleviare tutte le sofferenze e consolare quelli che sono nell'afflizione”. Infatti già nella prima metà del XII secolo, accanto al monastero di Astino, per aiutare i più bisognosi sorse un ospedale, i cui beni nel 1305 confluirono in quelli della Misericordia Maggiore. Successivamente, dopo la morte del vescovo Guala de Roniis nel 1244, venne istituita una distribuzione annuale di pane per i poveri. A questa prima ‘elemosina grande’ ne seguì un’altra nel XVI secolo voluta dall’abate Silvestro de Benedictis da Ambivere. La vicenda All’inizio del 1500 il monastero di Astino aveva un debito, che non era in grado di pagare, con l'abate Silvestro de Benedictis. Egli allora annullò il debito ma stabilì nel proprio testamento che il monastero due volte all'anno (il giorno anniversario della sua morte e la domenica delle Palme), dovesse distribuire dieci some (quasi 300 kg.) di frumento ai poveri, dando ad ogni povero un pane e un quattrino. Nella controfacciata della chiesa del S. Sepolcro si può vedere un affresco che ricorda proprio questa usanza. Purtroppo, col passare degli anni, si persero la memoria e i documenti che stabilivano gli obblighi del monastero, e la generosità degli abati fece sì che la quantità di pane distribuito ai poveri aumentasse notevolmente. Inoltre nel giorno della distribuzione il grande afflusso nella valle di poveri, vagabondi, curiosi e autorità finì per diventare motivo di scandalo e disturbo. I monaci tentarono di abolire la Grande elemosina, ma ebbero notevoli difficoltà per l'opposizione della cittadinanza e delle autorità civili. La controversia fu risolta solo alla fine del 1500 con un accordo in base al quale i monaci di Astino sostituirono la grande elemosina con l'obbligo di pagare ogni anno 18 some di frumento all'Ospedale grande di San Marco. Ambito cronologico XVI secolo Fonti usate Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: primo incontro visita guidata alla Chiesa del Santo Sepolcro e agli ambienti monastici. I protagonisti dei dipinti della chiesa: personaggi esemplari della spiritualità vallombrosana; secondo incontro (in classe) rielaborazione creativa di quanto osservato durante la visita. Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico Come è noto la peste del '600 si propagò dopo un periodo di crisi economica, dovuta a vari fattori, che colpendo la produzione agricola, specie dei cereali, provocò un'ondata di carestia preoccupante per le istituzioni non solo a causa delle vittime visibili perfino nelle strade, ma anche per il pericolo di disordini sociali. La comunità dei monaci di Astino inizialmente fu indenne dal contagio grazie alla posizione isolata, alla relativa distanza dalla città e all'ordine rigoroso dell'abate che proibiva ai monaci di avere contatti con l'esterno. Ma un giovane monaco preoccupato per la madre ammalata, disobbedì alle disposizioni del superiore e di nascosto si recò in città. Al suo rientro anche il morbo attraversò le porte della clausura portando il suo carico di morte e distruzione. Dalle misure di intervento registrate nelle Terminazioni della MIA e attraverso le annotazioni degli abati nelle Ricordanze, si percepisce lo sgomento provocato dal "furore di sì orribil male": mancanza di misure di difesa dall'epidemia, morte prematura di uomini di cultura, distruzione e perdita di beni, disordine morale e sociale, riduzione della manodopera agricola. Ambito cronologico XVII secolo Fonti usate Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: Primo incontro: (in città alta) se possibile presentazione di documenti relativi alla storia della Misericordia presso la Biblioteca civica “A. Mai”, visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: (presso la scuola) lettura e analisi di alcuni documenti dell'archivio della MIA. Abilità e competenze Proposte di approfondimento culturale e didattico A L’antico manicomio della Casa della Maddalena, ubicato vicino alla chiesa di S. Alessandro in Colonna, verso la fine del Settecento non risultava più idoneo perché angusto e insalubre. Nello stesso periodo storico le idee illuministiche stavano modificando la concezione dell’assistenza ai folli: da una visione e una pratica repressive si cominciò ad introdurre sistemi di custodia e di cura più rispettosi della dignità del ricoverato. Gli alienisti più innovatori avviarono la ‘cura morale’ con l’intento di restituire i malati meno gravi alla società. Ma il fenomeno che a Bergamo impose alle autorità pubbliche di individuare urgentemente una nuova sede più ampia e spaziosa per il manicomio, fu l’esplosione della pellagra, un’avitaminosi che colpì duramente le campagne dell’Italia centro-settentrionale tra la seconda metà del settecento e i primi decenni del novecento. I contadini pellagrosi al terzo stadio della malattia necessitavano del ricovero manicomiale in quanto erano affetti da 'frenosi' o 'psicosi pellagrosa'. Si giunse così alla decisione di adattare a manicomio il monastero vallombrosano dal quale i monaci erano stati allontanati. Sui muri interni ed esterni sono ancora visibili le tracce delle trasformazioni architettoniche eseguite e susseguitesi nel corso dei decenni per adeguare gli spazi del monastero alla nuova funzione. Ogni cambio di destinazione del monastero ha lasciato delle tracce; individuare e interpretare quelle del manicomio non sempre è facile. Ambito cronologico XIX secolo Fonti usate Organizzazione del percorso L'intervento prevede due incontri: primo incontro: (in classe) per presentare l'origine e le caratteristiche del monachesimo, l'organizzazione della vita e degli spazi dei monasteri mettendo in luce lo specifico della spiritualità vallombrosana e le principali vicende storiche del complesso di Astino. L’adattamento a manicomio e la suddivisione degli spazi , le principali tipologie di disturbo mentale e le terapie adottate; secondo incontro: visita guidata al monastero di Astino e alla Chiesa del Santo Sepolcro per osservare le tracce dell’antico manicomio e quelle lasciate dai malati. Segue un'attività di lettura e decodifica di documenti relativi alla realtà manicomiale (cartelle cliniche, relazioni mediche, lettere dei malati). Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico La vicenda Il linguaggio, apparentemente noioso, del rinnovo di un contratto agrario lascia trapelare tra le righe, fredde e pragmatiche, un qualcosa di nuovo che si affaccia nella realtà lavorativa di inizio Novecento. Non sarà più il solito grande conduttore affittuario che di fatto si disinteressava del miglioramento dei campi e della vita dei contadini a vedersi rinnovare l’affitto. Questa volta la sua richiesta alla grande proprietaria terriera di Comun Nuovo, la MIA, trova un concorrente: il parroco del paese che, con calligrafia ordinata, fa la sua controproposta in qualità di presidente della nascente Società dei probi contadini. Nella lettera alla MIA scrive con semplicità che spesso “il padrone” è negligente, che il mugnaio forse ruba e “difficilmente si troveranno poveri più poveri di questo comune”. Ambito cronologico XX secolo Fonti usate Organizzazione del percorso L'intervento prevede due incontri: primo incontro: (in città alta) visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: (presso l'Archivio di Stato di Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 24/26/28) visita guidata dell'archivio seguita dal laboratorio sulle fonti: testi manoscritti provenienti dall’archivio storico-sezione moderna della MIA. Abilità e competenze Proposte di approfondimento culturale e didattico La vicenda Il percorso propone materiali relativi ad una faida interna alla potente famiglia dei conti Calepio, feudatari dell'omonima valle e ferocemente divisi dalla controversia sulla concessione dei diritti feudali ai soli eredi del conte Trussardo. La battaglia ereditaria si trascinò per oltre un secolo, non solo nelle sedi legali della magistratura veneziana, ma anche attraverso il frequente ricorso alle armi e alle prepotenze dei bravi. Ambito cronologico XVII secolo Fonti usate Nell'Archivio storico della MIA rimane un fascicolo che raccoglie le carte del processo seguito al delitto, che ci permettono di assistere: all'assassinio del conte Pietro, alle ribalderie e alle sfide che precedono e seguono la sparatoria, alla fuga del conte Antonio e dei suoi bravi dal carcere e alle intimidazioni subite dai testimoni del delitto. Il carteggio comprende inoltre vari bandi e lasciapassare per i membri della famiglia Calepio che documentano bene la frequenza del fenomeno della criminalità nobile in quel periodo e l'inutilità degli sforzi delle autorità per limitarla. Per il laboratorio si utilizzano: Organizzazione del percorso Sono previste due mattinate così strutturate: primo incontro: (in città alta) se possibile presentazione di documenti relativi alla storia della Misericordia presso la Biblioteca civica “A. Mai”, visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: (presso la scuola) lettura e analisi di alcuni documenti dell'archivio della MIA relativi al processo per la faida Calepio. Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico Chi arriva ad Astino, guardando la facciata della chiesa del Santo Sepolcro, vede immediatamente la statua di San Benedetto, fondatore dell‘ordine benedettino, e quella di San Giovanni Gualberto, fondatore di quello vallombrosano, la loro presenza connota chiaramente l'appartenenza spirituale del monastero. Procedendo poi all'interno della chiesa dal soffitto, dalle pareti, dai quadri tutti i personaggi rappresentati e gli episodi raccontati parlano della spiritualità di Gualberto e dei suoi seguaci: una vita semplice, dedita alla preghiera ed all'aiuto ai poveri, forte della fede in Dio. Sfilano davanti agli occhi del visitatore: Pietro Igneo, che affronta la prova del fuoco, l’affresco della Grande elemosina istituita dall'abate Silvestro De Benedictis, Santa Scolastica, sorella di San Benedetto, che diede origine al ramo femminile dell'Ordine Benedettino, Santa Umiltà, anche lei monaca vallombrosana, che con i suoi Sermones è considerata la prima dottoressa cristiana in Italia.

Chi arriva ad Astino, guardando la facciata della chiesa del Santo Sepolcro, vede immediatamente la statua di San Benedetto, fondatore dell‘ordine benedettino, e quella di San Giovanni Gualberto, fondatore di quello vallombrosano, la loro presenza connota chiaramente l'appartenenza spirituale del monastero. Procedendo poi all'interno della chiesa dal soffitto, dalle pareti, dai quadri tutti i personaggi rappresentati e gli episodi raccontati parlano della spiritualità di Gualberto e dei suoi seguaci: una vita semplice, dedita alla preghiera ed all'aiuto ai poveri, forte della fede in Dio. Sfilano davanti agli occhi del visitatore: Pietro Igneo, che affronta la prova del fuoco, l’affresco della Grande elemosina istituita dall'abate Silvestro De Benedictis, Santa Scolastica, sorella di San Benedetto, che diede origine al ramo femminile dell'Ordine Benedettino, Santa Umiltà, anche lei monaca vallombrosana, che con i suoi Sermones è considerata la prima dottoressa cristiana in Italia.

Chi si occupava dei poveri nei periodi di gravi carestie quando il numero aumentava fino a diventare non solo straziante per lo spettacolo tristissimo di visi emaciati, corpi macilenti, ma anche pericoloso per le rivolte e gli assalti che mettevano a rischio la stabilità sociale? La MIA, quale ente nato con il proposito di aiutare i bisognosi, ebbe un ruolo fondamentale nell'opera di soccorso della popolazione.

Chi si occupava dei poveri nei periodi di gravi carestie quando il numero aumentava fino a diventare non solo straziante per lo spettacolo tristissimo di visi emaciati, corpi macilenti, ma anche pericoloso per le rivolte e gli assalti che mettevano a rischio la stabilità sociale? La MIA, quale ente nato con il proposito di aiutare i bisognosi, ebbe un ruolo fondamentale nell'opera di soccorso della popolazione.

poca distanza dal centro storico di Bergamo, ma calato in una valle verdeggiante e amena, il complesso monumentale di Astino, fondato nel 1107 da alcuni seguaci di San Giovanni Gualberto provenienti dal monastero di San Gervasio e Protasio di Brescia, è stato per circa sette secoli monastero, per sessant’anni - dal 1832 al 1892 - manicomio provinciale, poi casa colonica e azienda agraria.

poca distanza dal centro storico di Bergamo, ma calato in una valle verdeggiante e amena, il complesso monumentale di Astino, fondato nel 1107 da alcuni seguaci di San Giovanni Gualberto provenienti dal monastero di San Gervasio e Protasio di Brescia, è stato per circa sette secoli monastero, per sessant’anni - dal 1832 al 1892 - manicomio provinciale, poi casa colonica e azienda agraria.

Un percorso che consente, oltre allo studio del territorio e delle modalità di sfruttamento da parte dell’uomo, di conoscere le dure condizioni di vita contadina agli inizi del secolo scorso. Non solo quindi la possibilità di osservare mappe, terreni e colture, ma anche di ricostruirne le proprietà e le modalità di gestione. E ancor più la possibilità di immaginare i visi segnati dalla fame e dalle malattie (è il periodo della pellagra endemica) e le mani callose che impugnano sicure zappe e forche, ma sanno a malapena tenere la penna in mano. Ma è anche l’inizio di un cambiamento ad opera del nascente movimento sociale cattolico: l’istituzione delle prime "affittanze collettive", società cooperative dei contadini concepite come l’alternativa alle grandi affittanze con l’intento di migliorare le condizioni socio-economiche dei lavoratori della terra.

Un percorso che consente, oltre allo studio del territorio e delle modalità di sfruttamento da parte dell’uomo, di conoscere le dure condizioni di vita contadina agli inizi del secolo scorso. Non solo quindi la possibilità di osservare mappe, terreni e colture, ma anche di ricostruirne le proprietà e le modalità di gestione. E ancor più la possibilità di immaginare i visi segnati dalla fame e dalle malattie (è il periodo della pellagra endemica) e le mani callose che impugnano sicure zappe e forche, ma sanno a malapena tenere la penna in mano. Ma è anche l’inizio di un cambiamento ad opera del nascente movimento sociale cattolico: l’istituzione delle prime "affittanze collettive", società cooperative dei contadini concepite come l’alternativa alle grandi affittanze con l’intento di migliorare le condizioni socio-economiche dei lavoratori della terra.

“ …e noi siam galantuomini” dicono con faccia sorniona i bravi a don Abbondio. Una storia tutta inventata quella di Renzo e Lucia? Non completamente. Sembra infatti che Alessandro Manzoni si sia avvalso di una torbida vicenda avvenuta dalle parti di Vicenza, emersa da atti processuali d’archivio finiti ad un certo punto da Venezia a Milano, e, adattandola, abbia tratto la trama del suo capolavoro. Anche nella bergamasca, ai tempi del dominio della Serenissima, i nobili spadroneggiavano e infilzavano di spada personalmente, o facevano "archibugiare" dai loro bravi, non solo i rivali ma anche membri della propria famiglia. Un percorso dunque un po’ truculento tra omicidi privati, intimidazioni e violenze a delineare un periodo tra ‘500 e ‘600 quando in Italia i cavalieri in crisi di identità non se la prendevano con i mulini a vento ma con chiunque li ostacolasse.

“ …e noi siam galantuomini” dicono con faccia sorniona i bravi a don Abbondio. Una storia tutta inventata quella di Renzo e Lucia? Non completamente. Sembra infatti che Alessandro Manzoni si sia avvalso di una torbida vicenda avvenuta dalle parti di Vicenza, emersa da atti processuali d’archivio finiti ad un certo punto da Venezia a Milano, e, adattandola, abbia tratto la trama del suo capolavoro. Anche nella bergamasca, ai tempi del dominio della Serenissima, i nobili spadroneggiavano e infilzavano di spada personalmente, o facevano "archibugiare" dai loro bravi, non solo i rivali ma anche membri della propria famiglia. Un percorso dunque un po’ truculento tra omicidi privati, intimidazioni e violenze a delineare un periodo tra ‘500 e ‘600 quando in Italia i cavalieri in crisi di identità non se la prendevano con i mulini a vento ma con chiunque li ostacolasse.

Storia della carità e dell’assistenza

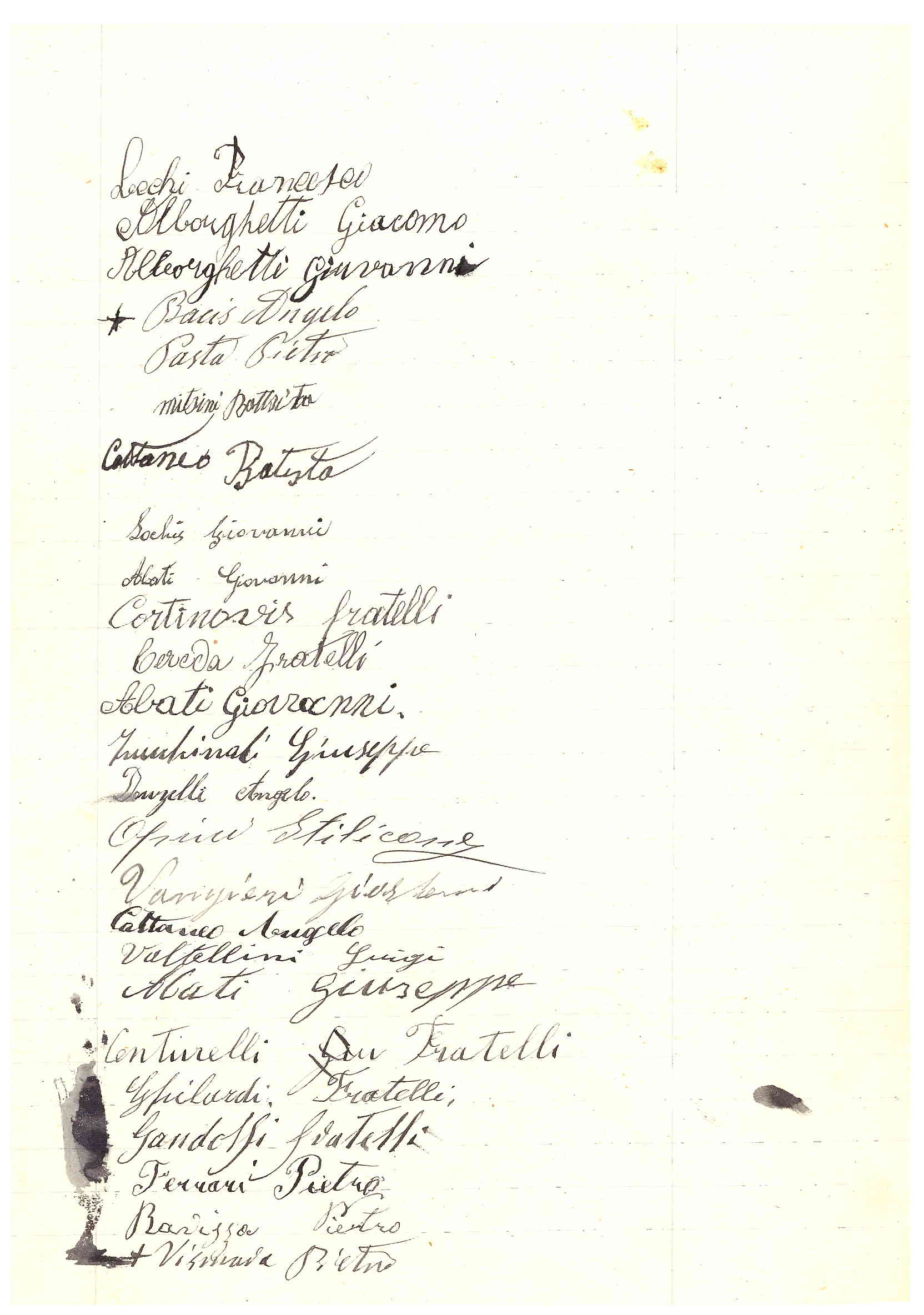

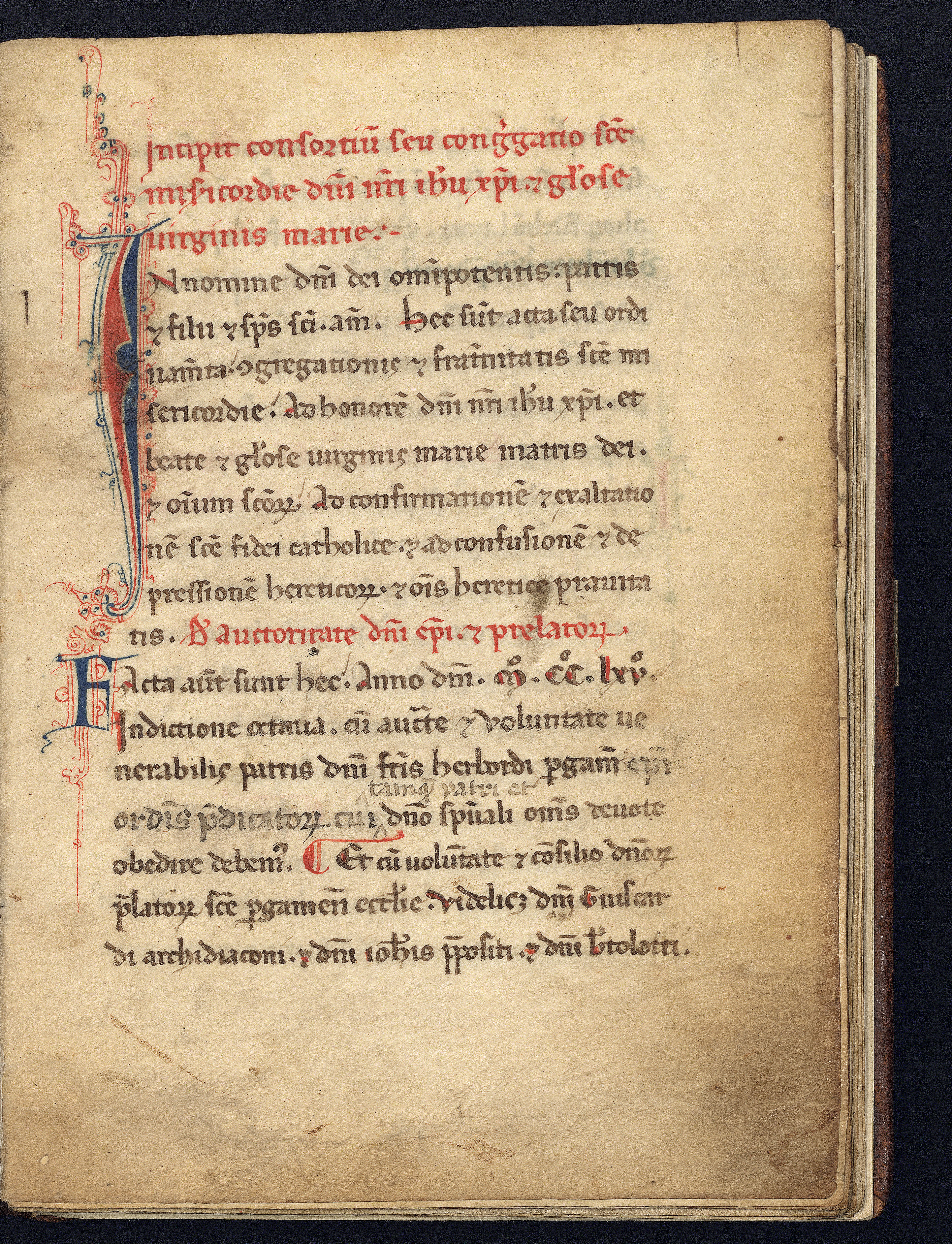

Argomento I documenti proposti per questa attività sono redatti in latino e ricorrono, secondo l'uso del tempo, all'uso di abbreviazioni: alcuni testi vengono letti in originale altri in trascrizione. Il laboratorio stimola la riflessione sulle caratteristiche estrinseche dei documenti; con il supporto di semplici strumenti di decodifica sia del lessico che delle abbreviazioni, si rilevano le particolarità del linguaggio (formule fisse, unità di misura, termini e alimenti desueti) e i ragazzi vengono guidati alla decifrazione del testo. Ambito cronologico XIII secolo Fonti usate Organizzazione del percorso L'intervento prevede due incontri: primo incontro: (in città alta) visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, preceduta o seguita, se possibile, dalla presentazione di documenti relativi alla storia della Misericordia presso la Biblioteca civica “A. Mai”. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: (in classe) laboratorio sulle fonti: testi manoscritti provenienti dall’archivio storico della MIA. Abilità e competenze Proposte di approfondimento culturale e didattico La vicenda l’8 marzo 1629 i poveri, provenienti dai borghi e sottoborghi della città, nonché dai paesi della provincia, premono alle porte della sede della MIA in città alta per la periodica distribuzione di pane e vino. C’è una crisi nella produzione e nell’approvvigionamento di cereali che, nonostante gli sforzi, il Comune non riesce ad affrontare. Tutti i pii luoghi vengono allertati. Per prima la MIA che nel Seicento è l’istituto di carità più potente e ricco della città. Nonostante gli sforzi, la carestia procede inarrestabile e ai morti d’inedia per le strade si aggiungono quelli schiacciati dalla calca proprio fuori dai magazzini della Domus Magna di via Arena. Ambito cronologico Prima metà del XVII secolo Fonti usate Poche le notizie sull'epidemia di peste all’interno dell’archivio della MIA: un paio di annotazioni stringate in un volume delle Terminazioni, i verbali degli incontri settimanali del Consiglio della MIA. Altre informazioni sulle difficoltà del periodo sono recuperabili da lettere sia istituzionali (relazioni dei rettori veneti) che personali. Inoltre dalla Regola aggiornata della MIA (1620) si può ricavare il cambiamento nel tempo del primitivo Consorzio di carità (1265) e il nuovo ruolo di potenza economica ed istituzionale. Organizzazione del percorso L'intervento prevede due incontri: primo incontro: (in città alta) visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, preceduta o seguita, se possibile, dalla presentazione di documenti relativi alla storia della Misericordia presso la Biblioteca civica “A. Mai”. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro, (in classe) laboratorio sulle fonti: testi manoscritti provenienti dall’archivio storico della MIA relativi alle carestie tra Cinquecento e Seicento, alle richieste di aiuto ricevute e agli interventi messi in atto. Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico La vicenda Flaminia De Vecchi era nata fortunata: apparteneva ad una ricchissima famiglia di antica nobiltà, aveva sposato l’uomo che amava, anche lui di una famiglia, i Carrara Beroa, altrettanto ricca e nobile. Eppure sfortunata: la prima ferita indelebile, la perdita della madre da piccola, e poi la seconda straziante, la perdita dell’unica figlia tanto attesa e quasi più sperata. L’albero di due famiglie secolari si era esaurito. Nondimeno, come trapela dal suo lucido testamento, il dolore non le impedisce di scorgere le necessità degli altri e per ognuno ha un pensiero: parenti, amici, domestici e dipendenti delle sue proprietà e poi diversi enti assistenziali della città di Bergamo che le renderà omaggio alla sua morte con una cerimonia funebre che metterà in movimento tutta la popolazione. Ambito cronologico XIX secolo Fonti usate Questo percorso utilizza fonti diverse: Organizzazione del percorso L'intervento prevede due incontri: primo incontro: (in città alta) visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, preceduta o seguita, se possibile, dalla presentazione di documenti relativi alla storia della Misericordia presso la Biblioteca civica “A. Mai”. Su richiesta le classi possono visitare la Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la Domus Magna; secondo incontro: (in classe) laboratorio sulle fonti: testi manoscritti provenienti dall’archivio storico della MIA Abilità e competenze acquisibili Proposte di approfondimento culturale e didattico "Incipit consortium seu congregatio Sancte Misericordie" così si apre la Regola della Misericordia di Bergamo: non un regolamento, ma l'atto di fondazione di uno stile di vita comunitaria a cui aderiscono i nuovi ceti sociali della mercatura e dell'artigianato guidati dal clero cittadino, in primo luogo il vescovo Erbordo e il frate domenicano Pinamonte da Brembate, secondo la tradizione, estensore del testo della regola. I confratelli e le consorelle condividevano uno stile di vita morigerato e le pratiche devozionali, si sostenevano nei momenti di difficoltà, ma soprattutto si impegnavano nell'azione caritativa. La Regola del Consorzio indica con puntualità i requisiti e i doveri degli iscritti, prescrive la registrazione precisa della raccolta e della distribuzione delle elemosine e la conservazione accurata dei rendiconti dell'attività.

"Incipit consortium seu congregatio Sancte Misericordie" così si apre la Regola della Misericordia di Bergamo: non un regolamento, ma l'atto di fondazione di uno stile di vita comunitaria a cui aderiscono i nuovi ceti sociali della mercatura e dell'artigianato guidati dal clero cittadino, in primo luogo il vescovo Erbordo e il frate domenicano Pinamonte da Brembate, secondo la tradizione, estensore del testo della regola. I confratelli e le consorelle condividevano uno stile di vita morigerato e le pratiche devozionali, si sostenevano nei momenti di difficoltà, ma soprattutto si impegnavano nell'azione caritativa. La Regola del Consorzio indica con puntualità i requisiti e i doveri degli iscritti, prescrive la registrazione precisa della raccolta e della distribuzione delle elemosine e la conservazione accurata dei rendiconti dell'attività.

Con le informazioni raccolte nei documenti gli studenti potranno ricostruire le modalità di organizzazione del Consorzio di carità per la distribuzione e la raccolta degli aiuti nei primi secoli di vita.

Chi si occupava dei poveri, specie quando nei periodi di gravi carestie il numero aumentava fino a diventare non solo straziante per lo spettacolo tristissimo di visi emaciati, corpi macilenti, ma anche pericoloso per le rivolte e gli assalti che mettevano a rischio la stabilità sociale? La MIA, quale ente nato con il proposito di aiutare i bisognosi, ebbe un ruolo fondamentale nella storia della carità di Bergamo. Un’occasione per riflettere sui meccanismi complessi delle crisi economiche, sulle differenze sociali, sul ruolo della beneficenza pubblica e privata, anche personale, nel contribuire ad aiutare i bisognosi. Nel passato come nel presente.

Chi si occupava dei poveri, specie quando nei periodi di gravi carestie il numero aumentava fino a diventare non solo straziante per lo spettacolo tristissimo di visi emaciati, corpi macilenti, ma anche pericoloso per le rivolte e gli assalti che mettevano a rischio la stabilità sociale? La MIA, quale ente nato con il proposito di aiutare i bisognosi, ebbe un ruolo fondamentale nella storia della carità di Bergamo. Un’occasione per riflettere sui meccanismi complessi delle crisi economiche, sulle differenze sociali, sul ruolo della beneficenza pubblica e privata, anche personale, nel contribuire ad aiutare i bisognosi. Nel passato come nel presente.

In questo percorso si parla di generosità. Siamo nel cuore dell’attività della MIA, quella per cui era stata fondata nel 1265: aiutare gli altri. E di cuore doveva averne tanto Flaminia sia quando era in vita -caratterizzata da un’avveduta prodigalità verso i bisognosi- sia dopo la morte quando, in forma di legati, sostiene enti di beneficenza e privati cittadini. Non facile discorso oggi quello sulla carità ma certamente di grande attualità tra il senso di fastidio e le richieste pressanti di una nuova povertà.

In questo percorso si parla di generosità. Siamo nel cuore dell’attività della MIA, quella per cui era stata fondata nel 1265: aiutare gli altri. E di cuore doveva averne tanto Flaminia sia quando era in vita -caratterizzata da un’avveduta prodigalità verso i bisognosi- sia dopo la morte quando, in forma di legati, sostiene enti di beneficenza e privati cittadini. Non facile discorso oggi quello sulla carità ma certamente di grande attualità tra il senso di fastidio e le richieste pressanti di una nuova povertà.