Storia della carità e dell’assistenza

- La Misericordia Maggiore e l’aiuto ai poveri e ai bisognosi nel corso dei secoli

Sin dalla sua fondazione nel 1265, una delle finalità principali della Misericordia Maggiore era la distribuzione ai poveri, infermi e carcerati di elemosine e generi alimentari (articolo 3 della Regola originaria). Specie nei periodi di gravi carestie quando il numero aumentava fino a diventare non solo straziante per lo spettacolo tristissimo di visi emaciati, corpi macilenti, ma anche pericoloso per le rivolte e gli assalti che mettevano a rischio la stabilità sociale, l'intervento della MIA diventava fondamentale.

Sin dalla sua fondazione nel 1265, una delle finalità principali della Misericordia Maggiore era la distribuzione ai poveri, infermi e carcerati di elemosine e generi alimentari (articolo 3 della Regola originaria). Specie nei periodi di gravi carestie quando il numero aumentava fino a diventare non solo straziante per lo spettacolo tristissimo di visi emaciati, corpi macilenti, ma anche pericoloso per le rivolte e gli assalti che mettevano a rischio la stabilità sociale, l'intervento della MIA diventava fondamentale.L’8 marzo 1629 i poveri, provenienti dai borghi della città e dai paesi vicini, premono alle porte della sede della MIA in Città Alta per la periodica distribuzione di pane e vino. C’è una crisi nella produzione e nell’approvvigionamento di cereali che, nonostante gli sforzi, il Comune non riesce ad affrontare. Tutte le istituzioni caritatevoli della città vengono allertate, prima tra tutte la MIA che nel Seicento è l’ente più facoltoso della città. Nonostante gli sforzi, la carestia procede inarrestabile e ai morti d’inedia per le strade si aggiungono quelli schiacciati dalla calca proprio fuori dai magazzini della Domus Magna di via Arena il giorno stabilito per la distribuzione della farina ai poveri.

La MIA, quale ente nato con il proposito di aiutare i bisognosi, ebbe un ruolo fondamentale nella storia della carità di Bergamo. Il percorso/laboratorio è un’occasione per riflettere sulle società del passato nelle quali i poveri erano la maggior parte della popolazione, sui meccanismi complessi delle crisi economiche, sulle differenze sociali, sul ruolo della beneficenza pubblica e privata nel contribuire ad aiutare i bisognosi. Nel passato come nel presente.

Ambito cronologico

Dal XIII al XX secolo

Fonti usate

- Brani tratti dai registri delle Terminazioni (i verbali degli incontri settimanali del Consiglio della MIA), lettere, richieste di aiuto ricevute dai poveri, relazioni sugli interventi messi in atto

- Affresco dei Canevari e T. Longaretti: Madonna della Misericordia

Organizzazione del percorso

L'intervento prevede due incontri:

- primo incontro: visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina per la lettura e l'analisi di un breve documento proveniente dall'Archivio della MIA

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di comprendere il lessico in uso nel documento proposto

- Capacità di comprendere: l'autore, il destinatario e lo scopo della fonte

- Capacità di comprendere le regole del testo del documento

- Capacità di individuare le informazioni relative all'evento in esame

- Capacità di ricostruire l’evento, comprenderne le cause e gli effetti

- Capacità di comprendere l'attività svolta nel passato dalla Misericordia per i bisognosi

- Capacità di comprendere i bisogni degli altri ed essere solidali

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Ricostruzione e rielaborazione degli avvenimenti proposti con linguaggi diversi (disegni, racconto, drammatizzazione, prodotto multimediale)

- Riflessione sulla povertà oggi e nel passato e le modalità di aiuto e di soccorso Capacità di comprendere i bisogni degli altri ed essere solidali

- Benefattori e benefattrici della MIA tra testamenti, ritratti, stemmi e alberi genealogici

In questo percorso si parla di generosità. Siamo nel cuore dell’attività della MIA, quella per cui era stata fondata nel 1265: aiutare gli altri. E di cuore doveva averne tanto Flaminia De Vecchi sia quando era in vita -caratterizzata da un’avveduta prodigalità verso i bisognosi- sia dopo la morte quando, in forma di legati, sostiene enti di beneficenza e privati cittadini. Flaminia De Vecchi era nata fortunata: apparteneva ad una ricchissima famiglia di antica nobiltà, aveva sposato l’uomo che amava, Guido Carrara Beroa, anche lui di una famiglia altrettanto ricca e nobile. Eppure la sua vita è stata un susseguirsi di vicende sfortunate: la prima ferita indelebile, la perdita della madre da piccola, e in seguito la perdita dell’unica figlia tanto attesa e quasi più sperata. L’albero di due famiglie secolari si era esaurito. Nondimeno, come trapela dal suo lucido testamento, il dolore non le impedisce di scorgere le necessità degli altri e per ognuno ha un pensiero: parenti, amici, domestici, dipendenti delle sue proprietà e poi diversi enti assistenziali di Bergamo. La città stessa le renderà omaggio alla sua morte con una cerimonia funebre molto partecipata.

Di fortuna ne ebbe tanta anche il giovane Gaetano Donizetti, figlio di un modesto impiegato, che grazie alla Mia potrà usufruire gratuitamente delle Lezioni caritatevoli di musica istituite nel 1806 da Simone Mayr, maestro di Cappella di S. Maria Maggiore. Senza le Lezioni caritatevoli della MIA, create per dare ai ragazzi delle classi sociali meno abbienti un'istruzione e, quindi, un mezzo di sostentamento, Donizetti non avrebbe potuto sviluppare il genio artistico che tutti conosciamo.

Non facile discorso oggi quello sulla carità ma è certamente di grande attualità tra il senso di fastidio e le richieste pressanti di tante nuove povertà.

Ambito cronologico

XVIII e XIX secolo

Fonti usate

In questo percorso si parte dall'esame di alcuni ritratti famosi, cercando di mettere a fuoco alcune caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi raffigurati e interpretando l'opera dei pittori tra cui il bergamasco Giuseppe Rillosi, che ritrae sia Flaminia De Vecchi che Gaetano Donizetti. Alla lettura dei quadri si affianca il racconto della vita, e per Flaminia lo stemma, l'albero genealogico, qualche stralcio del testamento.

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore

- secondo incontro: breve presentazione della storia della MIA e della beneficenza, attività di laboratorio sul ritratto e gli alberi genealogici.

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di lettura di e comprensione di un breve testo manoscritto

- Capacità di osservare gli elementi di un ritratto: il soggetto, il volto, la postura, l'abbigliamento, l'ambiente circostante

- Capacità di comprendere dall'aspetto e dall'espressione del soggetto le emozioni che potrebbe provare

- Capacità di osservare un ritratto, di descriverlo e fare delle ipotesi sulla vita e il carattere del soggetto rappresentato

- Capacità di collegare le informazioni contenute nel manoscritto con il ritratto

- Capacità di comprendere le difficoltà e i bisogni degli altri ed essere solidali

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La vita e la personalità della contessa Flaminia o di Gaetano Donizetti attraverso documenti diversi

- La storia personale degli alunni, le relazioni parentali, le foto, l'albero genealogico

- Progetto di uno stemma familiare o di classe

Storia della cultura e della società dall’età medievale ad oggi

- Carta, penna e calamaio

Come comunicava l’uomo primitivo oltre che con il suono della propria voce? Come è riuscito a lasciare segni di quello che faceva e di quello che pensava? Quali strumenti utilizzava? Quando viveva senza biro né quaderni tra la terra, le pietre e gli alberi che cosa si è inventato per annotare fatti, fare conti, registrare cose importanti da ricordare?

Come comunicava l’uomo primitivo oltre che con il suono della propria voce? Come è riuscito a lasciare segni di quello che faceva e di quello che pensava? Quali strumenti utilizzava? Quando viveva senza biro né quaderni tra la terra, le pietre e gli alberi che cosa si è inventato per annotare fatti, fare conti, registrare cose importanti da ricordare?

Non propriamente un percorso, ma un vero laboratorio in cui i bambini “giocano” al mestiere dello storico, indagano fonti materiali, iconografiche e scritte attraverso la mediazione degli strumenti multimediali, ricavano informazioni da ciò che vedono ed imparano a ricondurle criticamente a ciò che hanno appreso dallo studio sul loro libro di storia.

Vengono condotti nel percorso di evoluzione dal segno grafico alla scrittura e parallelamente alla progressiva scoperta dei supporti e dei materiali scrittori; provano a graffiare la pietra e cercano i colori nella natura; incidono le tavolette di cera e ragionano sul loro utilizzo in epoca romana; indagano i metodi di produzione di papiro e pergamena; scoprono la carta di stracci e le filigrane in essa racchiuse; realizzano un timbro con il proprio simbolo; producono fogli di carta riciclata; elaborano e realizzano l’iniziale miniata del proprio nome.Il laboratorio

L'attività laboratoriale basata sul fare é articolata in tre mattinate, che si svolgono presso le scuole. Le informazioni e le riflessioni, dosate in base all’età e al livello della classe, vanno di pari passo con l'invito "Ora prova tu".

Primo incontro: LA SCRITTURA DALLE ORIGINI ALL'ANTICA ROMA

- Le origini del segno grafico: incisioni e pitture rupestri

- L'incisione della pietra: lo sgraffio delle pietre

- Le epigrafi romane

- La scuola nell'antica Roma: l'incisione di tavolette cerate

- Il papiro e la pergamena

Secondo incontro: LA SCRITTURA E I SUPPORTI SCRITTORI NEL MEDIOEVO

- La carta: origini e modalità di produzione

- La filigrana: cosa è, a cosa serviva e l’utilizzo nelle banconote

- Il sigillo e il timbro: produzione del proprio simbolo

- Gli inchiostri: la ricetta della Mia

Terzo incontro: PRODURRE LA CARTA E REALIZZAZIONE DI UNA MINIATURA

- Produzione di un foglio di carta riciclata

- La miniatura: cosa è, come si realizza

- Gli antifonari miniati della Mia: realizzazione di un capolettera.

I materiali

Tutti i materiali necessari per il laboratorio vengono forniti gratuitamente da L’Officina dello storico.

Abilità e competenze

- Capacità di osservazione, di indagine delle fonti, di riflessione

- Capacità di comprendere la relazione tra mano e mente

- Capacità di orientarsi nel tempo e usare le scansioni temporali: tanto tempo fa, il passato recente, adesso

- Capacità di imparare facendo

- Capacità di riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

Possibilità di approfondimento

Gli insegnanti prima o dopo il laboratorio possono sviluppare aspetti riguardanti:

- la comunicazione nelle varie civiltà e nelle varie epoche storiche (caratteristiche, modalità, funzioni, scopi, tipologie)

- la storia (le antiche civiltà, il medioevo, l’età moderna e il confronto con l'oggi).

Riservato alle

Classi quarte e quinte della scuola primaria.

- L’acqua: le opere d’arte di Santa Maria Maggiore

Da sempre l'acqua è per l'uomo non solo oggetto di culto, ma anche metafora potente di vari momenti della condizione umana, il cui significato è spesso duplice: può rappresentare in egual modo la vita o la morte, la rinascita e la purificazione o la distruzione. Nella Basilica di S. Maria Maggiore, che inizialmente ospitava il fonte battesimale (oggi trasferito all'esterno in Piazza Duomo), nelle opere d'arte che la abbelliscono il tema dell'acqua è evocato ripetutamente, assumendo di volta in volta un diverso valore simbolico.

Da sempre l'acqua è per l'uomo non solo oggetto di culto, ma anche metafora potente di vari momenti della condizione umana, il cui significato è spesso duplice: può rappresentare in egual modo la vita o la morte, la rinascita e la purificazione o la distruzione. Nella Basilica di S. Maria Maggiore, che inizialmente ospitava il fonte battesimale (oggi trasferito all'esterno in Piazza Duomo), nelle opere d'arte che la abbelliscono il tema dell'acqua è evocato ripetutamente, assumendo di volta in volta un diverso valore simbolico.Le tarsie, i dipinti, gli arazzi, gli affreschi che abbelliscono la Basilica rievocano personaggi e storie collegate al tema dell'acqua che sono affascinanti per l’immaginario infantile e consentono loro di scoprire svariate tecniche di rappresentazione artistica e le loro caratteristiche specifiche. I bambini, guidati da un esperto collaboratore dell'Officina, seguono il racconto di un episodio biblico (L'arca di Noè o Il passaggio del mar Rosso) rappresentato nelle quattro grandi tarsie antistanti il presbiterio, analizzando la particolarità della tecnica compositiva che unisce in un'unica scena diverse sequenze temporali. L'osservazione dei dettagli dell'opera permette di cogliere il valore del genio artistico e creativo di Lotto e l'abilità di Capoferri, ma anche di apprezzare la bellezza e la complessità della tecnica dell'intarsio. Il tema dell'acqua viene analizzato anche in altre opere d'arte presenti in basilica come i grandi teleri di Primo Liberi e Luca Giordano.

Il percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di S. Maria Maggiore accompagnati da un operatore dell'Officina, per osservare le tarsie del coro e le opere d'arte presenti in basilica

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina per la rilettura e la sistematizzazione di quanto osservato nel percorso di visita

Fonti usate

- Opere d'arte della Basilica di S. Maria Maggiore

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di riconoscere alcune forme di arte

- Capacità di leggere e ordinare cronologicamente la storia raccontata

- Capacità di osservare gli elementi di una tarsia: fatti, luoghi e personaggi

- Capacità di comprendere il significato della storia e il valore simbolico dell'acqua

- Capacità di comprendere la tecnica di realizzazione di una tarsia

- Capacità di comprendere l'importanza di opere d'arte, monumenti, tradizioni

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Rielaborazione di quanto osservato nel corso della visita in forme comunicative diverse (fumetto, racconto, disegno, lapbook, drammatizzazione ecc.)

- Miti e leggende legati all'acqua

- Importanza di un consumo razionale e sostenibile dell'acqua

- Personaggi e storie nelle tarsie del coro di Santa Maria Maggiore

Secondo la tradizione popolare nel 1133, durante una grave carestia, di fronte alla minaccia di un’epidemia di peste i bergamaschi, per ottenere l'aiuto della Madonna, fecero voto di costruire in suo onore la chiesa di S. Maria Maggiore. Fin dalle origini la basilica ebbe un ruolo centrale nella vita religiosa e civile della città, al suo interno si svolgevano le più importanti cerimonie cittadine: lì il vescovo ogni sabato santo battezzava i catecumeni e in epoca comunale si tenevano le assemblee del popolo. Col tempo la situazione politica cambiò e la basilica gradualmente perse il suo ruolo civile conservando solo quello religioso e identitario.

Secondo la tradizione popolare nel 1133, durante una grave carestia, di fronte alla minaccia di un’epidemia di peste i bergamaschi, per ottenere l'aiuto della Madonna, fecero voto di costruire in suo onore la chiesa di S. Maria Maggiore. Fin dalle origini la basilica ebbe un ruolo centrale nella vita religiosa e civile della città, al suo interno si svolgevano le più importanti cerimonie cittadine: lì il vescovo ogni sabato santo battezzava i catecumeni e in epoca comunale si tenevano le assemblee del popolo. Col tempo la situazione politica cambiò e la basilica gradualmente perse il suo ruolo civile conservando solo quello religioso e identitario.L’interno, pur conservando l'impianto romanico di cui restano alcuni affreschi originari, presenta preziose decorazioni barocche e numerose opere d'arte. Intorno all'altare è collocato il coro ligneo impreziosito dalle tarsie di L. Lotto e G.F. Capoferri che ci raccontano alcune storie dell'Antico Testamento. Davanti ai nostri occhi sfila una folla di personaggi, che il Lotto sceglie di ambientare in una realtà a lui contemporanea consentendoci così di conoscere e ammirare abiti, case, città del Cinquecento.

Lungo le pareti si possono ammirare dipinti, affreschi e arazzi. Gran parte del patrimonio artistico, conservato all'interno della basilica, è stato commissionato dalla Misericordia Maggiore di Bergamo che dal 1449 è incaricata dal Comune della sua cura e del suo abbellimento.

Il percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di S. Maria Maggiore accompagnati da un operatore dell'Officina, per osservare le tarsie del coro e la particolarità della tecnica compositiva, e le altre opere d'arte presenti in basilica: affreschi, arazzi, sculture e dipinti

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina per raccogliere, rielaborare e sistematizzare in modo creativo gli elementi osservati durante la visita un prodotto (realizzazione di testi, disegni, cartelloni, collage)

Fonti usate

- Le tarsie e le altre opere d'arte della Basilica di S. Maria Maggiore

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di leggere e ordinare cronologicamente la storia raccontata

- Capacità di osservare gli elementi di una tarsia: i personaggi, l'abbigliamento, le azioni

- Capacità di osservare le caratteristiche del luogo in cui è ambientata la storia

- Capacità di individuare le azioni, i movimenti, gli elementi compositivi

- Capacità di comprendere la tecnica di realizzazione di una tarsia

- Lettura di un'opera d'arte, interpretazione di simboli, allegorie, miti e leggende

- Capacità di comprendere l'importanza di opere d'arte, monumenti, tradizioni

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Realizzazione di un bestiario, una narrazione, una drammatizzazione, un gioco o un prodotto multimediale a partire dalle tarsie analizzate

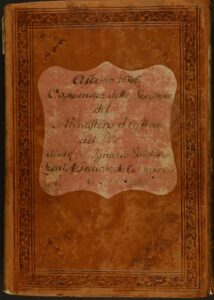

- Momenti di vita quotidiana nel monastero di Astino tra fede e carità

A poca distanza dal centro storico di Bergamo, ma calato in una valle verdeggiante e amena, il complesso monumentale di Astino, fondato nel 1107 da alcuni seguaci di San Giovanni Gualberto, sembra vivere fuori dal tempo conservando inalterato un suo fascino particolare. Nonostante la posizione un po' appartata ha sempre mantenuto uno stretto legame con il territorio circostante e con la città di Bergamo, di cui ha condiviso la sorte nelle diverse vicende storiche. Che storia, o meglio, quali storie si celano dietro le mura dell’antico monastero? Qualche piccolo episodio è sfuggito all’oblio del tempo grazie alle annotazioni degli abati nei loro libri e ci permette di avvicinarci ad una immagine più quotidiana della vita all'interno del cenobio facendoci scoprire situazioni inaspettate e conoscere una varietà di personaggi che entrano, vivono e lavorano tra le alte mura del monastero. Scopriamo, ad esempio, che insieme ai monaci vivevano anche i conversi e i servitori e che le relazioni potevano essere molto "burrascose", che nella valle di Astino si aggiravano i lupi, mentre i topi rosicchiavano le canne dell’organo.

A poca distanza dal centro storico di Bergamo, ma calato in una valle verdeggiante e amena, il complesso monumentale di Astino, fondato nel 1107 da alcuni seguaci di San Giovanni Gualberto, sembra vivere fuori dal tempo conservando inalterato un suo fascino particolare. Nonostante la posizione un po' appartata ha sempre mantenuto uno stretto legame con il territorio circostante e con la città di Bergamo, di cui ha condiviso la sorte nelle diverse vicende storiche. Che storia, o meglio, quali storie si celano dietro le mura dell’antico monastero? Qualche piccolo episodio è sfuggito all’oblio del tempo grazie alle annotazioni degli abati nei loro libri e ci permette di avvicinarci ad una immagine più quotidiana della vita all'interno del cenobio facendoci scoprire situazioni inaspettate e conoscere una varietà di personaggi che entrano, vivono e lavorano tra le alte mura del monastero. Scopriamo, ad esempio, che insieme ai monaci vivevano anche i conversi e i servitori e che le relazioni potevano essere molto "burrascose", che nella valle di Astino si aggiravano i lupi, mentre i topi rosicchiavano le canne dell’organo.Ambito cronologico

XVI e XVII secolo

Fonti usate

- Stralci dalle Ricordanze (annotazioni dei principali eventi accaduti nel monastero a cura degli abati che lo reggevano), il Compendio delle scritture del Monastero di Astino dell'abate Ignazio Guiducci, Istoria della badia di Astino di Pier Gerolamo Mazzoleni

- Il ricco corredo delle opere d'arte presenti nella chiesa del Santo Sepolcro e nel monastero

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita guidata alla Chiesa del Santo Sepolcro e agli ambienti monastici e presentazione delle fonti

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina per la lettura, l'analisi e la rielaborazione creativa del contenuto delle fonti proposte

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di comprendere il lessico in uso nel documento proposto

- Capacità di comprendere: l'autore e lo scopo della fonte

- Capacità di individuare le informazioni relative all'evento narrato

- Capacità di ricostruire l’evento, comprenderne le cause e gli effetti

- Capacità di raccogliere informazioni esplicite e implicite

- Capacità di rielaborare il materiale sotto varie forme (lapbook, racconto orale o scritto, grafico, disegni, ecc…)

- Capacità di comprendere l'importanza di opere d'arte, monumenti, tradizioni e paesaggi

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La vita all’interno di una comunità monastica medievale: ricostruzione di una giornata tipo

- La spiritualità vallombrosana

- L'architettura dei monasteri medievali: gli spazi e la loro destinazione d'uso

Memoria del paesaggio e trasformazioni del territorio

- Le trasformazioni del paesaggio della valle di Astino nel corso del tempo

Il parco dei colli avvolge Bergamo alta come un manto alle cui estremità si collocano due monasteri benedettini: Astino, edificato a partire dal 1107 nella valle omonima, e Valmarina, monastero femminile all'imbocco della val Brembana, del quale si ha testimonianza attorno al 1150, attualmente sede proprio del Parco dei colli istituito nel 1977. Entrambi i monasteri sono inseriti ancora oggi in un contesto paesaggistico agricolo-forestale che, nonostante lo sviluppo urbanistico, conserva i segni della presenza delle monache benedettine e dei monaci vallombrosani.

Il parco dei colli avvolge Bergamo alta come un manto alle cui estremità si collocano due monasteri benedettini: Astino, edificato a partire dal 1107 nella valle omonima, e Valmarina, monastero femminile all'imbocco della val Brembana, del quale si ha testimonianza attorno al 1150, attualmente sede proprio del Parco dei colli istituito nel 1977. Entrambi i monasteri sono inseriti ancora oggi in un contesto paesaggistico agricolo-forestale che, nonostante lo sviluppo urbanistico, conserva i segni della presenza delle monache benedettine e dei monaci vallombrosani.I caratteri della valle di Astino erano particolarmente adatti all'edificazione del monastero: una posizione appartata, ma non eccessivamente distante dalla città e lungo un'importante via di transito, la vicinanza di sorgenti d'acqua e di boschi, la presenza di dolci rilievi collinari che, senza ostacolare le coltivazioni, la proteggevano dalle correnti e creavano una suggestiva cornice ambientale.

A distanza di quasi nove secoli dalla fondazione del monastero e nonostante il succedersi di vicende storiche e gli avvicendamenti colturali, la valletta conserva una bellezza quasi intatta nella quale è possibile riconoscere i segni dei lavori di dissodamento, bonifica, derivazione delle acque, costruzione di canali artificiali e di terrazzamenti voluti e diretti dai monaci vallombrosani che vi hanno vissuto per circa sette secoli.

Il restauro del complesso monumentale, non del tutto completato, non si è limitato alle strutture architettoniche del monastero, ma ha investito anche i fondi agricoli e forestali per i quali si è avviato il reimpianto di alcune colture originarie, secondo i criteri dell'agricoltura policolturale e biologica.

Ambito cronologico

Dal XII al XXI secolo

Documenti usati

- Osservazione diretta del paesaggio

- Fonti manoscritte, fotografiche e pittoriche

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita guidata al complesso monastico e osservazione del territorio della Valle di Astino

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina per raccogliere in modo creativo gli elementi osservati durante la visita e con la lettura delle fonti (cartelloni, collage, disegni).

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di leggere e interrogare le fonti

- Capacità di confrontare le fonti utilizzate

- Capacità di ordinare i principali cambiamenti del paesaggio della Valle di Astino sulla linea del tempo

- Comprendere l’importanza del rispetto nei confronti dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale come parte della ricchezza comune

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La valle di Astino oggi: il progetto di ripristino delle colture originarie e il Premio Europeo del Paesaggio 2020

Consigliato per la quinta classe

- La rappresentazione del territorio nei cabrei della MIA

Nei primi anni di vita del Consorzio della Misericordia le risorse per il soccorso dei poveri provenivano dalle elargizioni dei soci e consistevano soprattutto in beni in natura e denaro. Ma ben presto deve esserci stato un cambiamento se, già nel 1326, il patrimonio immobiliare del Consorzio aveva raggiunto dimensioni tali da richiedere la stesura di un inventario.

A partire, infatti, dal XIV secolo le donazioni e i lasciti ebbero un incremento, portando così l'estensione delle proprietà a tal punto che nell'estimo del 1555 risultava che la Misericordia possedesse ben 22.000 pertiche di terreno (corrispondenti a 1.450 ettari). Nella descrizione delle proprietà della Mia stesa dal notaio Marcantonio Benaglio l'80% dei possedimenti della MIA si concentrava in soli 3 comuni Comunuovo, Fara Olivana e Spirano: le grandi dimensioni dei complessi fondiari garantivano notevoli risparmi nella conduzione..

Tanta ricchezza era anche il risultato di una gestione oculata e di una attenta strategia amministrativa improntate ad una politica di concentrazione della proprietà in vaste possessioni che consentivano una conduzione più economica e razionale.

Sia nell'archivio della Fondazione Mia che presso altre istituzioni cittadine o archivi privati si possono ammirare varie mappe del paesaggio agrario bergamasco riportate in bellissimi cabrei. I cabrei contengono mappe e descrizioni accurate dei beni appartenenti a grandi amministrazioni ecclesiastiche o a famiglie nobili, come il cabreo della "fattoreria" di Fara Olivana dove, nel 1721, il notaio agrimensore Bernardino Sarcetti riporta accuratamente le pezze di terra, gli edifici, le coltivazioni, le opere idrauliche ed altri beni appartenenti alla MIA.

Ambito cronologico

Inizio XVIII secolo

Fonti usate

Il cabreo di Fara non solo è quasi una fotografia del paesaggio agrario (principali colture i toponimi degli appezzamenti di terreno, l’uso dell’acqua) e del centro abitato, ma ci aiuta anche a comprendere la condizione lavorativa dei contadini della bassa pianura bergamasca, i loro rapporti contrattuali con la proprietà, l'organizzazione del lavoro nelle campagne.

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di S. Maria Maggiore per ammirare le sue opere d'arte

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina per la lettura e l'analisi delle informazioni contenute nelle mappe del cabreo di Fara Olivana

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di comprendere lo scopo e l'uso dei cabrei

- Capacità di comprendere il lessico specifico usato nel cabreo

- Capacità di leggere una mappa e di individuare i principali elementi in essa rappresentati

- Capacità comprendere la destinazione d'uso degli spazi e degli edifici

- Capacità di ricavare informazioni storiche dalla osservazione della mappa

- Capacità di verbalizzare le osservazioni

- Capacità di comprendere l’importanza del rispetto nei confronti dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale come parte della ricchezza comune

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Storia del proprio territorio e individuazione delle trasformazioni del paesaggio

- Le condizioni di vita dei contadini nel passato

Consigliato per la classe V