Storia della carità e dell’assistenza

- La Misericordia Maggiore e l’aiuto ai poveri attraverso i secoli

Il soccorso dei poveri, degli infermi, dei carcerati e di altre persone bisognose fu uno degli obiettivi originari della Misericordia. Inizialmente, si provvide con la raccolta delle elemosine tra confratelli e consorelle, ma a queste si aggiunsero ben presto lasciti, legati ed eredità che, grazie ad una avveduta gestione, crebbero fino a costituire un ingente patrimonio.

Il soccorso dei poveri, degli infermi, dei carcerati e di altre persone bisognose fu uno degli obiettivi originari della Misericordia. Inizialmente, si provvide con la raccolta delle elemosine tra confratelli e consorelle, ma a queste si aggiunsero ben presto lasciti, legati ed eredità che, grazie ad una avveduta gestione, crebbero fino a costituire un ingente patrimonio.La Misericordia Maggiore attuò un’assistenza a tutto campo: andando oltre i confini di una solidarietà strettamente confraternale, si rivolse all’intera città, ai sobborghi e a tutto il distretto del Comune di Bergamo, che coincideva per gran parte con l'attuale territorio provinciale.

Il prestigio del Consorzio andò nel tempo aumentando tra la popolazione e presso le autorità cittadine che di fatto delegarono al Consorzio gli indispensabili compiti sociali di assistenza e beneficenza. La MIA divenne così un’importante istituzione assistenziale, di cui non si poteva fare a meno nei momenti di crisi alimentare e sanitaria, che erano endemiche.

Le relazioni dei rettori veneti sottolineano la cronica difficoltà del territorio bergamasco a soddisfare le esigenze alimentari della popolazione, dato che la produzione di granaglie non era sufficiente per tutto l'anno. In tempo di pace si poteva importare grano dalle città vicine, ma nei momenti di tensione, di guerra o nelle annate cattive per tutta la Lombardia c’erano poche soluzioni: il contrabbando o l'emigrazione di una parte della popolazione, per chi non poteva o non osava andare via spostarsi in città per elemosinare era l'unica prospettiva. Nel 1629 nel verbale del Consiglio della Misericordia si legge: "Il numero de poveri che vanno a torno questuando più tosto rabiosamente che importunamente è da tre in quattro mille, et di questi perché molti morivano d’hora in hora per le strade e per le piazze di disagio con miserando spettacolo, ha convenuto la magnifica Città come pietosa madre raccoglierne nel loco di Galgario circa trecento delli più deboli e miserabili".

In tali circostanze solo l'intervento delle istituzioni caritative poteva andare in soccorso della popolazione affamata e delle autorità timorose di disordini e ribellioni. Ma non si creda che gli interventi di aiuto messi in atto dalla Mia fossero indolori, nei momenti di maggiore crisi l'Ente era costretto a indebitarsi e, addirittura, a vendere o ipotecare delle proprietà per far fronte al bisogno. Come testimonia il capitano veneziano Alvise Foscari nel 1570 in una sua comunicazione alla Serenissima: "...questo presente anno tanto infelice et calamitoso qual non essendo stato abastanza l’entrate da suffragar tanta miseria et povertà della Città et Territorio hanno venduto molte proprietà et tolto biade a credenza per assai notabile summa".

L'azione caritativa della Mia e delle altre confraternite non si dispiegava solo nei momenti di grave crisi, durante tutto l'anno venivano assistite migliaia di persone poveri, mendicanti, religiosi, vedove, ragazze da marito, poveri vergognosi, orfani, malati cronici e invalidi, soldati, galeotti. E non solo con le distribuzioni settimanali di generi alimentari, ma anche aiutando chi non aveva mezzi e volesse imparare un mestiere, studiare o sposarsi.

Ambito cronologico

Dal XIII al XX secolo

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, preceduta o seguita, se possibile, dalla presentazione di documenti relativi alla storia della Misericordia presso la Biblioteca civica “A. Mai”

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina su testi manoscritti provenienti dall’archivio storico della MIA relativi alle carestie, alle richieste di aiuto ricevute e agli interventi messi in atto

- Affresco dei Canevari e T. Longaretti: Madonna della Misericordia

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di raccogliere informazioni da fonti diverse

- Capacità di mettere in relazione le informazioni raccolte

- Capacità di comprendere il ruolo e l'importanza delle confraternite medioevali

- Capacità di contestualizzazione storica delle informazioni raccolte e di confronto con l’oggi

- Capacità di comprendere l'importanza di comportamenti solidali e responsabili nei confronti della disuguaglianza e della diversità

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Indagine su associazioni, istituzioni ed enti del territorio che operano nel campo dell'aiuto ai poveri

- Assistenza ai poveri e beneficenza nel passato: confronto con la realtà attuale dell’assistenza pubblica, del volontariato e della carità individuale

- La povertà in Italia oggi attraverso i dati (sul sito dell'Istat è possibile trovare dati aggiornati ed un interessante podcast sul tema)

- I monaci di Astino tra fede e carità: la Grande Elemosina del XVI sec.

Nel VI secolo, san Benedetto fondò il monachesimo occidentale che svolse un ruolo fondamentale nella storia della cultura dando origine a importanti centri culturali e spirituali, ma favorì anche rilevanti cambiamenti economici per l'impulso di rinnovamento che impresse ai sistemi di coltivazione agricola. Molti monasteri divennero importanti e ricchi centri produttivi che furono per secoli luogo di assistenza e rifugio per i poveri che alle loro porte potevano ricevere cibo e un ricovero nei giorni più freddi.

Nel VI secolo, san Benedetto fondò il monachesimo occidentale che svolse un ruolo fondamentale nella storia della cultura dando origine a importanti centri culturali e spirituali, ma favorì anche rilevanti cambiamenti economici per l'impulso di rinnovamento che impresse ai sistemi di coltivazione agricola. Molti monasteri divennero importanti e ricchi centri produttivi che furono per secoli luogo di assistenza e rifugio per i poveri che alle loro porte potevano ricevere cibo e un ricovero nei giorni più freddi.

Con la rinascita delle città e il crescente numero dei poveri, dovuto alle ricorrenti crisi alimentari, nacquero nuove forme di assistenza ai diseredati non più legate solo alle strutture religiose ma anche all'impegno dei laici che svolgevano un ruolo attivo nelle istituzioni cittadine.Accanto agli ospedali, che già da tempo fornivano ospitalità e assistenza ai poveri, sorsero nuove istituzioni caritatevoli: consorzi laicali dei borghi, delle parrocchie, delle vicinie, patronati familiari, luoghi di ricovero (per vecchi, donne pericolate e pericolanti, mendicanti, orfani) che soccorrevano con differenti modalità: elemosine in natura, sussidi dotali, distribuzioni nelle carestie o di medicinali e cure mediche, aiuti ai carcerati, ai poveri vergognosi.

Per tutto il medioevo, ma anche un po' oltre, il confine tra povertà e sussistenza era molto labile e poteva essere superato con estrema facilità per la mancanza di difese della società nei confronti delle ricorrenti congiunture negative (economiche, sanitarie, alimentari, belliche). Infatti se le categorie di persone più deboli, non in grado di provvedere a se stesse, erano le vedove, gli orfani, i vecchi, anche artigiani, commercianti e contadini, che dipendevano interamente dal lavoro delle loro braccia, precipitavano rapidamente nella povertà se impossibilitati a lavorare da una malattia, da una guerra, dal cattivo tempo o da un investimento sbagliato.

Alla cura (materiale, morale, fisica,…) delle persone in difficoltà non si provvedeva all’interno di un’istituzione pubblica ma in una sfera “privata” di rapporti tra famiglie e organizzazioni spontanee di solidarietà.

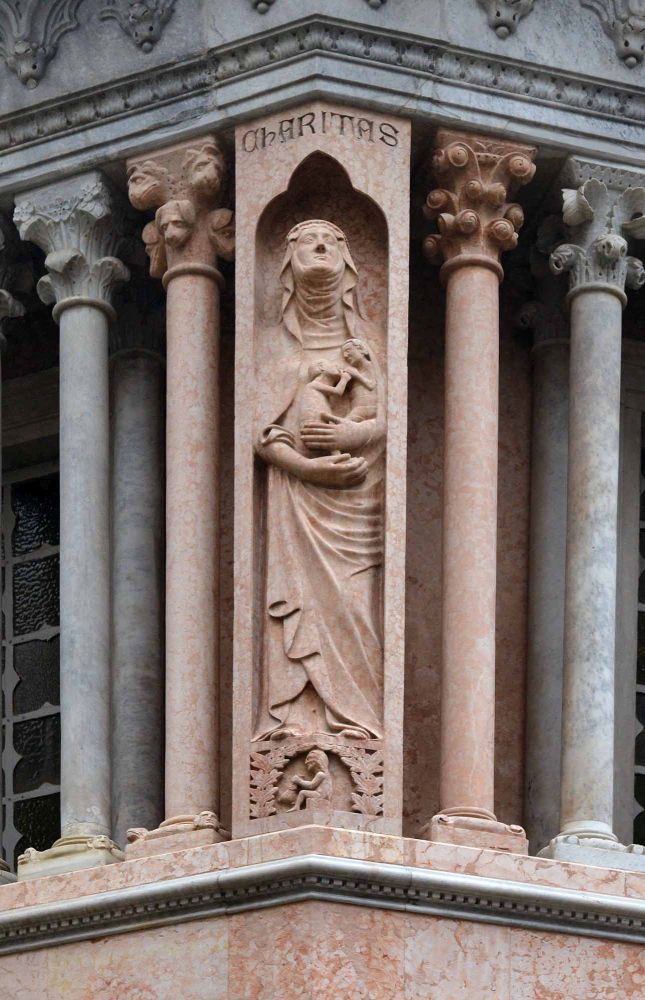

La caritas, principio fondamentale della spiritualità cristiana, pose le basi per la creazione e lo sviluppo di enti assistenziali che erano governati sia da istituzioni religiose che laiche, ma che furono finanziati soprattutto dallo spirito caritativo dei credenti che nei loro testamenti disponevano dei loro beni a favore di monasteri, ospedali e luoghi pii che li amministravano in nome dei poveri a cui i proventi di quei beni erano destinati.

La regola vallombrosana, come quella benedettina, prescriveva la Disciplina caritatis, infatti, accanto al monastero di Astino, sorse già nei primi decenni del XII secolo un ospedale per aiutare i più bisognosi, successivamente, dopo la morte del Beato Guala nel 1244, venne istituita una distribuzione annuale di pane per i poveri.

All’inizio del 1500 anche l'abate Silvestro de Benedictis istituì una rendita per il monastero di Astino con la quale eresse il Consorzio dei Poveri di Cristo e stabilì che il monastero, due volte all'anno, doveva distribuire dieci some di frumento: grazie al suo lascito ogni povero riceveva un pane e un quattrino. Nella controfacciata della chiesa del S. Sepolcro un affresco di Giovan Battista Guarinoni d'Averara ricorda proprio la Grande elemosina che ogni anno si teneva ad Astino.

Purtroppo, col passare degli anni, si persero la memoria e i documenti che stabilivano gli obblighi del monastero; la quantità di pane che gli abati distribuivano aumentò talmente che nel giorno della Grande elemosina l'afflusso di poveri, vagabondi, curiosi e autorità che si accalcava nella valle finì per diventare motivo di scandalo e disturbo. I monaci tentarono di abolire questa istituzione ma trovarono una forte opposizione nella cittadinanza, dopo una lunga controversia poterono sostituirla con l'obbligo di pagare ogni anno 18 some di frumento all'Ospedale grande.

Ambito cronologico

Secolo XVI

Fonti usate

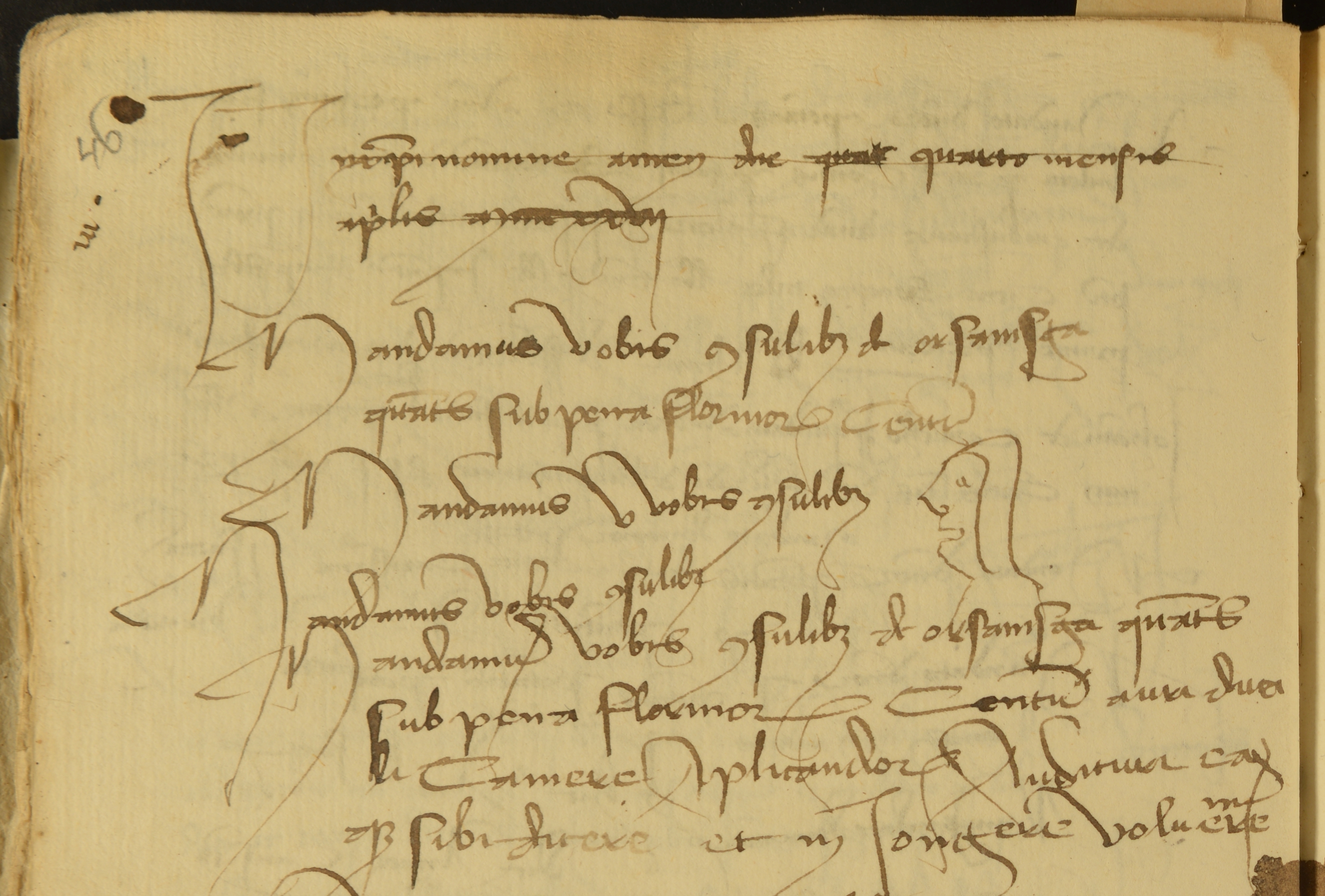

- Le Ricordanze degli abati di Astino che annotavano con regolarità nei loro libri i principali avvenimenti della comunità

- Il Compendio delle scritture del Monastero di Astino dell'abate Ignazio Guiducci che raccoglie dai manoscritti degli abati una serie di annotazioni che riordina secondo vari criteri come ad esempio quello cronologico. Il manoscritto permette inoltre di ricostruire la formazione nel corso dei secoli del grande patrimonio fondiario del monastero e il ruolo svolto nella sua costituzione dai singoli abati

Istoria della badia di Astino preziosa narrazione della storia del monastero, portata a termine nel 1704 dal monaco Pier Gerolamo Mazzoleni - Il corredo di pitture della chiesa del Santo Sepolcro

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita al complesso monastico e osservazione del territorio della Valle di Astino

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina sulle fonti

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di raccogliere informazioni da fonti diverse

- Capacità di mettere in relazione le informazioni raccolte

- Capacità di comprendere il ruolo e l'importanza della Congregazione Vallombrosana

- Capacità di contestualizzazione storica delle informazioni raccolte e di confronto con l’oggi

- Capacità di comprendere l'importanza di comportamenti solidali e responsabili nei confronti della disuguaglianza e della diversità

Suggerimenti per un successivo approfondimento culturale e didattico

- Indagine su associazioni, istituzioni ed enti del territorio che operano nel campo dell'aiuto ai poveri

- Assistenza ai poveri e beneficenza nel passato: confronto con la realtà attuale dell’assistenza pubblica, del volontariato e della carità individuale

- La povertà in Italia oggi attraverso i dati (Sul sito dell'Istat è possibile trovare dati aggiornati ed un interessante podcast sul tema della povertà)

- Flaminia De Vecchi: una nobildonna benefattrice nell’età della Restaurazione

In questo percorso si parla di generosità. Siamo nel cuore dell’attività della MIA, quella per cui era stata fondata nel 1265: aiutare gli altri. E di cuore doveva averne tanto Flaminia De Vecchi sia quando era in vita -caratterizzata da un’avveduta prodigalità verso i bisognosi- sia dopo la morte quando, in forma di legati, sostiene enti di beneficenza e privati cittadini. Flaminia De Vecchi era nata fortunata: apparteneva ad una ricchissima famiglia di antica nobiltà, aveva sposato l’uomo che amava, Guido Carrara Beroa, anche lui di una famiglia altrettanto ricca e nobile. Eppure la sua vita è stata un susseguirsi di vicende sfortunate: la prima ferita indelebile, la perdita della madre da piccola, e in seguito la perdita dell’unica figlia tanto attesa e quasi più sperata. L’albero di due famiglie secolari si era esaurito.

Nondimeno, come trapela dal suo lucido testamento, il dolore non le impedisce di scorgere le necessità degli altri e per ognuno ha un pensiero: parenti, amici, domestici, dipendenti delle sue proprietà e poi diversi enti assistenziali di Bergamo. La città stessa le renderà omaggio alla sua morte con una cerimonia funebre molto partecipata.

Non facile discorso oggi quello sulla carità ma è certamente di grande attualità tra il senso di fastidio e le richieste pressanti di tante nuove povertà.

Ambito cronologico

XIX secolo

Fonti usate

- Copia del testamento della contessa Flaminia

- Notizie della sua vita contenute in vari documenti: il necrologio pubblicato sui giornali dell’epoca, l’elogio funebre, ma anche lo stemma di famiglia, l'albero genealogico, le residenze e la tomba

- Ritratto della benefattrice, opera del pittore bergamasco Giuseppe Rillosi, conservato presso la Casa di Riposo Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina su documenti provenienti dall'Archivio della MIA

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di analisi e interpretazione di un ritratto

- Capacità di comprendere dal ritratto la personalità del soggetto e il contesto in cui ha vissuto

- Capacità di leggere, comprendere e commentare testi manoscritti o a stampa

- Capacità di comprendere forme, settori di intervento, attori sociali della beneficenza nell'Ottocento

- Capacità di comprendere il ruolo della beneficenza privata nella società ottocentesca

- Capacità di ricostruire la vita e la personalità della contessa Flaminia attraverso documenti di diversa tipologia

- Capacità di comprendere l'importanza di comportamenti solidali e responsabili nei confronti della disuguaglianza e della diversità

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La biografia: la figura di una persona nota o di un benefattore del proprio paese o del personaggio al quale è dedicata la scuola, utilizzando fonti affidabili (libri, articoli, interviste e documenti storici)

- Il ruolo delle donne nella società ottocentesca

- Verso lo Stato sociale: dalla carità alla beneficenza tra 1800 e 1900

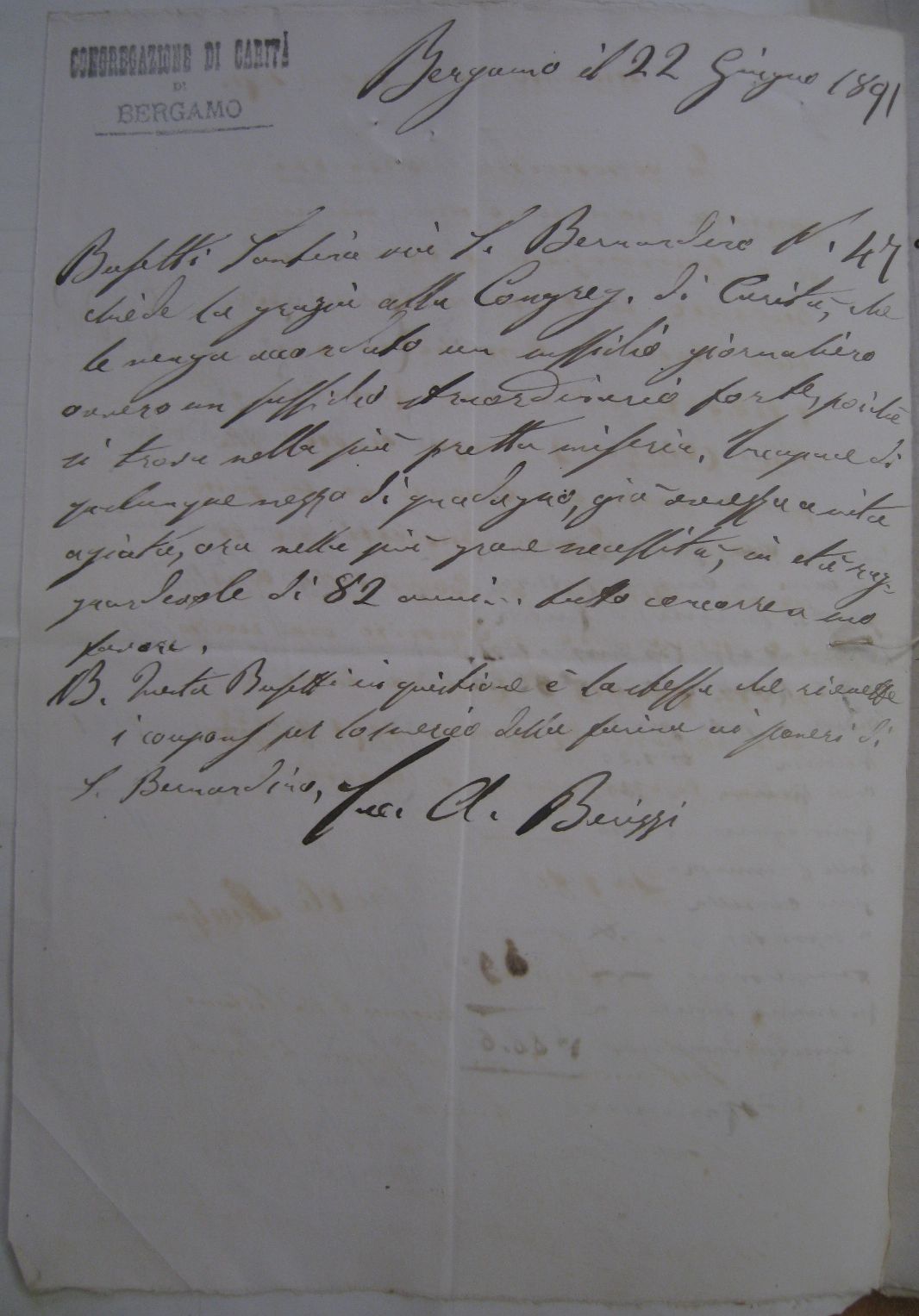

Durante la dominazione francese in Italia si assiste all'introduzione di numerose riforme, ispirate agli ideali rivoluzionari francesi, di carattere amministrativo, giuridico, economico. Una nuova legislazione assistenziale portò cambiamenti profondi nel sistema della beneficenza, gestita fino allora da ordini religiosi o da confraternite laiche. Tutti i luoghi pii della città furono riuniti nella Congregazione di carità al fine di introdurre un controllo pubblico in un sistema di beneficenza privato. Essi persero così la propria autonomia ma mantennero il patrimonio e la contabilità distinti dagli altri enti a cui erano stati associati. Inoltre gli istituti furono riordinati in base agli ambiti di competenza: ospedali, ricoveri, istituti elemosinieri e ad essi si affiancò una Casa di ricovero per i poveri e una Casa d’industria destinata ai poveri in grado di apprendere un mestiere e, quindi, di emanciparsi dall'indigenza.

A partire da questi provvedimenti si mise in moto un lento processo che, affidando la gestione ai Comuni, trasformò le opere pie da enti di diritto privato in istituzioni pubbliche che non svolgevano più opera di carità, ma di assistenza.

La loro gestione passò attraverso varie riorganizzazioni: dalla Congregazione di Carità si passò alle IPAB (1890), all'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A. 1937), infine, con l’ordinamento repubblicano, le competenze relative al settore socio-assistenziale furono trasferite alle regioni istituite nel 1970. Le ex IPAB furono trasformate in Aziende di Servizi alla Persona (Asp), inserite nella rete dei servizi sul territorio, oppure in Associazioni e Fondazioni cioè persone giuridiche di diritto privato.

Dal gennaio 2004 la MĪA ha assunto la forma giuridica di Fondazione, in modo da poter proseguire – con strutture più adeguate alle necessità di oggi – la missione che l’ha contraddistinta negli oltre sette secoli di esistenza: occuparsi di istruzione, cultura, religione e assistenza.

Nei documenti conservati in un archivio ci si imbatte nelle storie di persone anonime che hanno lasciato dietro di sé una traccia, seppur lieve o apparentemente insignificante, della loro esistenza. Il fondo Eredità e legati (sezione moderna dell’archivio della MIA depositato presso l'Archivio di Stato di Bergamo) ci restituisce frammenti di vita sia dei tanti "poveri bisognosi o vergognosi", che alla MIA si rivolsero per essere assistiti, sia di personaggi significativi della storia bergamasca tra Sette e Novecento, che per motivi diversi, in qualità di amministratori o di benefattori, durante la loro vita “incrociarono” alcune delle iniziative assistenziali dell’ente.

Storie di vita, esperienze, ma anche cultura e sentimenti di personaggi tra i più disparati emergono dalle carte dell'archivio che ci permettono di ripercorrere le biografie di uomini e donne che, in un certo momento della loro vita, si sono imbattuti in uno dei numerosi enti assistenziali della città lasciandovi il segno della propria irripetibile vicenda personale.

Tra gli assistiti delle confraternite occupano un posto particolare i "poveri vergognosi" che erano persone una volta abbienti ma cadute in miseria: famiglie nobili impoverite per vicende politiche avverse o esiliate, mercanti rovinati da investimenti sbagliati o colpiti da eventi contrari. Nonostante la sfortuna queste persone conservavano un senso di dignità che impediva loro di stendere la mano tanto che gli enti assistenziali, non solo bergamaschi, riconoscevano tanta dignità da risparmiare loro l'umiliazione di mendicare e li soccorrevano con discrezione. Questo riguardo per chi era stato provato dalla sorte ci dovrebbe far riflettere sulla nostra società per chiederci: come vivono oggi le persone che perdono il lavoro dopo anni di fatica e di illusoria sicurezza, quelli che lavorano per paghe insufficienti ad una vita dignitosa oppure, protezioni offre la società moderna a chi è privo di risorse?

Ambito cronologico

XIX-XX sec.

Fonti usate

- Stralci da alcuni testamenti provenienti dall'Archivio della MIA

- Richieste di aiuto alla Congregazione di Carità

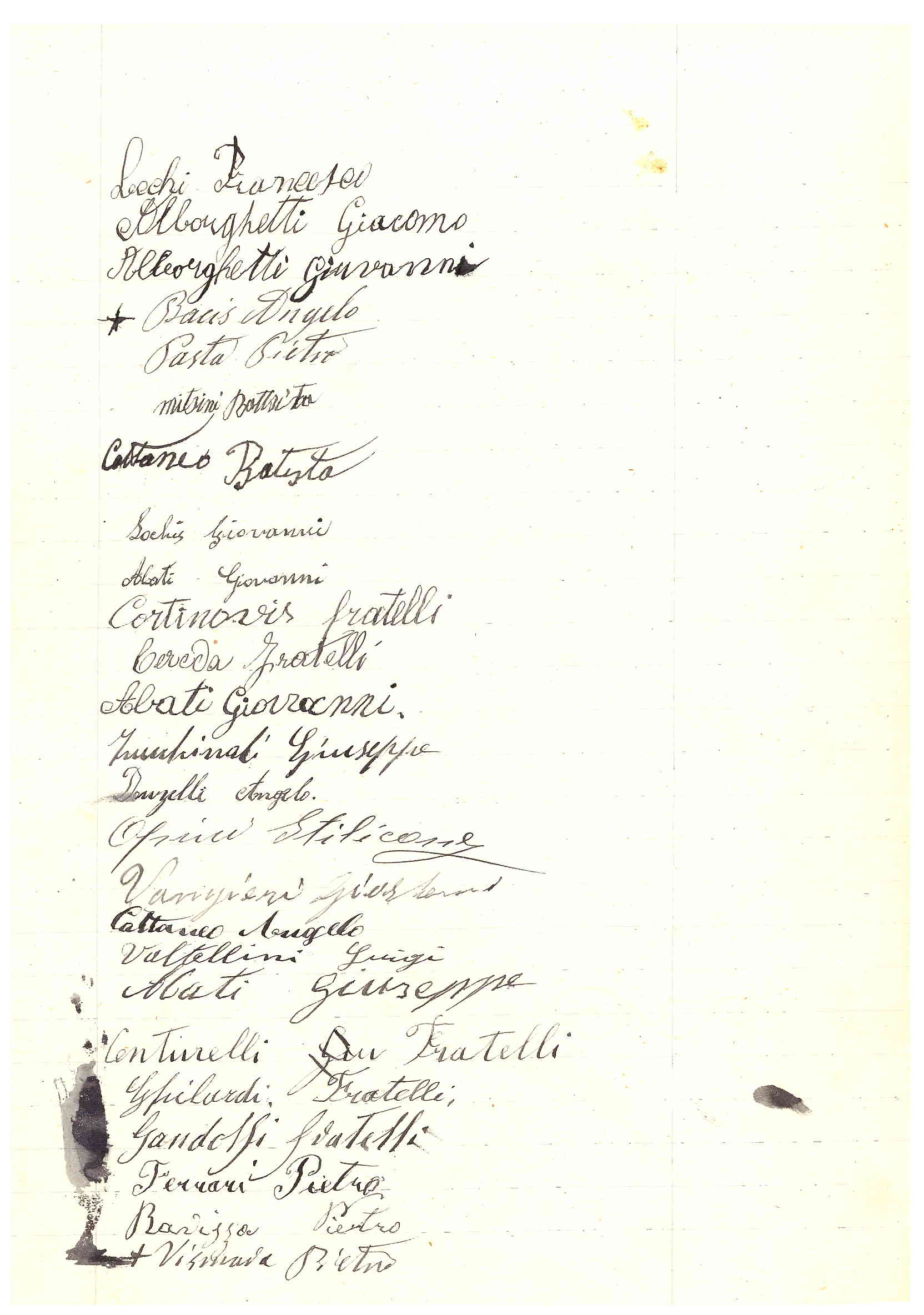

- Documenti relativi all'esecuzione di legati testamentari in gran parte compilati dai parroci a cui era affidato il compito di individuare i soggetti bisognosi e di provvedere alle distribuzioni: gli elenchi dei poveri, i buoni consegna del sussidio, i moduli di raccolta delle informazioni per la concessione dei sussidi

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore e alla Domus Magna

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina su documenti inerenti agli interventi di assistenza a cavallo tra otto e novecento: petizioni e modalità di distribuzione

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di analizzare: autore, destinatario e scopo delle fonti proposte

- Capacità di lettura e interrogazione delle fonti per raccogliere informazioni esplicite e inferenziali utili per la ricostruzione di una vicenda

- Capacità di ricondurre al contesto sociale e storico gli elementi raccolti

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Indagine nel territorio della scuola o dove vivono gli studenti sulla presenza di asili, scuole, case di riposo, parchi o altre istituzioni legate a donazioni di benefattori dei secoli scorsi

- Uso delle fonti proposte nel laboratorio per scrivere racconti, lettere, diari di persone reali o immaginarie

- La condizione delle persone con disabilità nel passato e le odierne modalità di assistenza e integrazione

- Dalla beneficenza al Progetto di vita della persona con disabilità

Storia della cultura e della società dall’età medievale ad oggi

- Le tarsie del coro di Santa Maria Maggiore, le tecniche, i personaggi e le storie

Secondo la tradizione popolare nel 1133, durante una grave carestia, di fronte alla minaccia di un’epidemia di peste i bergamaschi, per ottenere l'aiuto della Madonna, fecero voto di costruire in suo onore la chiesa di S. Maria Maggiore. Fin dalle origini la basilica ebbe un ruolo centrale nella vita religiosa e civile della città, al suo interno si svolgevano le più importanti cerimonie cittadine: lì il vescovo ogni sabato santo battezzava i catecumeni e lì in epoca comunale si tenevano le assemblee del popolo. Col tempo la situazione politica cambiò e la basilica gradualmente perse il suo ruolo civile conservando solo quello religioso e identitario.

Secondo la tradizione popolare nel 1133, durante una grave carestia, di fronte alla minaccia di un’epidemia di peste i bergamaschi, per ottenere l'aiuto della Madonna, fecero voto di costruire in suo onore la chiesa di S. Maria Maggiore. Fin dalle origini la basilica ebbe un ruolo centrale nella vita religiosa e civile della città, al suo interno si svolgevano le più importanti cerimonie cittadine: lì il vescovo ogni sabato santo battezzava i catecumeni e lì in epoca comunale si tenevano le assemblee del popolo. Col tempo la situazione politica cambiò e la basilica gradualmente perse il suo ruolo civile conservando solo quello religioso e identitario.

L’interno, pur conservando l'impianto romanico di cui restano alcuni affreschi originari, presenta preziose decorazioni barocche e numerose opere d'arte. Lungo le pareti si possono ammirare dipinti, affreschi e arazzi. Intorno all'altare è collocato il coro ligneo impreziosito dalle tarsie di L. Lotto e G.F. Capoferri che ci raccontano alcune storie dell'Antico Testamento. Davanti ai nostri occhi sfila una folla di personaggi, che il Lotto sceglie di ambientare in una realtà a lui contemporanea consentendoci così di conoscere e ammirare la bellezza degli abiti, delle case, delle città del Cinquecento.Una recinzione lignea, delimita lo spazio liturgico e accoglie quattro tarsie in cui sono illustrate altrettante storie dell'Antico Testamento; l'interno del coro è composto da ventisei stalli destinati ai religiosi, due banchi riservati ai presbiteri e ai rettori veneti e, lungo la parete absidale, gli stalli una volta riservati ai cittadini di maggior rilievo e ai reggenti della Congregazione della Misericordia Maggiore. Ogni scanno ha la sua tarsia in cui si possono leggere varie storie dell'Antico Testamento o la raffigurazione simbolica di una storia.

Le tarsie, come tutte le opere dell'uomo, hanno subito l'ingiuria del tempo tanto che nel 2022 la Fondazione MIA ne ha commissionato un nuovo restauro. Il patrimonio artistico, conservato all'interno della basilica, si deve in gran parte alla Misericordia Maggiore che dal 1449 ha ricevuto dal Comune di Bergamo l'incarico di curarla e abbellirla.

Il percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: in un’aula del Palazzo della Misericordia in via Arena 9, presentazione della storia e delle caratteristiche del coro di S. Maria Maggiore a cui segue la visita della Basilica

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina di lettura e trascrizione di alcuni documenti relativi alla fabbrica del coro o all'analisi di alcune tarsie

Fonti usate

- Immagini delle tarsie

- Documenti di tipologia varia (lettere, note spese, ecc.) provenienti dall'archivio storico della Fondazione MIA

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di lettura e interrogazione critica di documenti manoscritti

- Capacità di individuare informazioni esplicite e inferenziali

- Capacità di leggere un'opera d'arte: osservare dettagli e simboli

- Capacità di comprendere i diversi livelli di comunicazione di Lorenzo Lotto e del lessico specifico di riferimento (motto, figura, impresa)

- Capacità di comprendere e interpretare il significato di un'opera d'arte

- Capacità di apprezzare il valore di un'opera d'arte per la propria cultura

- Educazione alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali in quanto patrimonio comune e con un forte valore identitario

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La conservazione delle opere d'arte e l'importanza del restauro

- La Bibbia: il testo sacro delle tre religioni monoteiste

- Il monastero di Astino: storia ed evoluzione del fabbricato, il patrimonio artistico

I monaci di Astino appartenevano all'ordine vallombrosano fondato da san Giovanni Gualberto (985-1073, deciso sostenitore della lotta contro la degenerazione dei costumi nella Chiesa e contro la simonia. Giovanni prese i voti a seguito di un miracolo avvenuto grazie al perdono che aveva accordato all’assassino di suo fratello. La sua vocazione, però, fu turbata dalla scoperta che anche l'abate del suo monastero aveva ottenuto la sua carica in cambio di denaro, pratica molto frequente all'epoca. Allora con alcuni suoi seguaci Giovanni lasciò il chiostro ed intraprese una lotta serrata contro la corruzione del clero e una accanita ricerca di uomini puri e di un luogo isolato dove vivere. Fondò infatti una comunità monastica a Vallombrosa, sulle pendici dell'Appennino toscano, ma non rinunciò a combattere, insieme ai suoi seguaci, il vescovo di Firenze, Pietro Mezzabarba, parimenti accusato di simonia. Nel 1068, per provare la veridicità delle accuse Pietro, detto poi Igneo, sostenne la prova del fuoco per dimostrare sotto gli occhi dei fedeli fiorentini la purezza dei vallombrosani e la corruzione del prelato.

I monaci di Astino appartenevano all'ordine vallombrosano fondato da san Giovanni Gualberto (985-1073, deciso sostenitore della lotta contro la degenerazione dei costumi nella Chiesa e contro la simonia. Giovanni prese i voti a seguito di un miracolo avvenuto grazie al perdono che aveva accordato all’assassino di suo fratello. La sua vocazione, però, fu turbata dalla scoperta che anche l'abate del suo monastero aveva ottenuto la sua carica in cambio di denaro, pratica molto frequente all'epoca. Allora con alcuni suoi seguaci Giovanni lasciò il chiostro ed intraprese una lotta serrata contro la corruzione del clero e una accanita ricerca di uomini puri e di un luogo isolato dove vivere. Fondò infatti una comunità monastica a Vallombrosa, sulle pendici dell'Appennino toscano, ma non rinunciò a combattere, insieme ai suoi seguaci, il vescovo di Firenze, Pietro Mezzabarba, parimenti accusato di simonia. Nel 1068, per provare la veridicità delle accuse Pietro, detto poi Igneo, sostenne la prova del fuoco per dimostrare sotto gli occhi dei fedeli fiorentini la purezza dei vallombrosani e la corruzione del prelato.I dipinti all'interno del monastero si rifanno soprattutto alla tradizione agiografica vallombrosana ed esprimono la devozione dei monaci verso il fondatore, ma ricordano anche le opere di alcuni abati astinensi come Silvestro De Benedictis o Angelico Grassi.

Il segno della filiazione vallombrosana è evidente in tutto il complesso architettonico che, nonostante i rifacimenti intervenuti in epoche diverse, conserva ancora alcuni caratteri tipici delle costruzioni dell'ordine: chiese di esigue dimensioni con impianto a monoaula, assenza di cripte e di apparati decorativi particolarmente ricercati, forte connotazione simbolica connessa al crocifisso, sobria realizzazione in pietra di tutte le strutture.

Grazie alla forte carica morale e religiosa e all'impegno assistenziale, i vallombrosani si affermarono rapidamente a Bergamo ottenendo numerose donazioni fondiarie e nuove vocazioni tanto che, già alla fine del XIII sec., il monastero possedeva 44.000 pertiche di terreni molti dei quali ubicati fuori dalla valle.

Dal 1515 l'abate Jacopo Mindria da Bibbiena avviò la sistemazione del lato sud del monastero che non riuscì a vedere completato. All’inizio del 1600 si avviarono nuovi lavori con il completamento della torre e del porticato a sud. Nel secolo successivo non solo sorsero contrasti con il governo veneto ma nel 1797 la Municipalità di Bergamo filonapoleonica decise la soppressione del monastero (in quel momento accoglieva 11 monaci) e l'assegnazione dei suoi beni, ancora ingenti, all’Ospedale di San Marco.

Allontanatisi i monaci, il patrimonio artistico (quadri, arredi, statue, documenti, libri ed altro) in parte fu collocato presso le istituzioni culturali municipali (Accademia Carrara e Biblioteca civica Angelo Mai) e in parte si disperse e nel 1832 il monastero fu adibito prima a manicomio, poi ad azienda agricola.

Nel 1923 l’Ospedale metteva all’asta il “podere di Astino”, ex monastero e chiesa compresi, negli anni ’70 si procedette alla vendita di otto cascine su 10 e di porzioni più o meno ampie di terreno. Dopo più di 200 anni di progressivo degrado quello che sembrava un destino già scritto, denunciato più volte da organi di tutela e da associazioni culturali come Italia Nostra, nel 2007 ha modificato il suo corso con l’acquisto del monastero da parte della Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo – Fondazione MIA.

In occasione dell’Esposizione Universale di Milano nel 2015 la MIA ha riaperto al pubblico il complesso monastico, nei mesi precedenti era stata riconsacrata la chiesa del Santo Sepolcro e, sulla base di una convenzione, l’Orto Botanico ha realizzato l’Orto della biodiversità.

I terreni adiacenti al monastero di proprietà della Fondazione MIA sono stati concessi in affitto ad imprenditori agricoli che hanno sottoscritto una carta etica impegnandosi a praticare un’agricoltura biologica e sostenibile, a coltivare ortaggi, luppolo, piccoli frutti, alberi da frutto e vite.

Ambito cronologico

Dal XII al XXI secolo

Fonti usate

- Spazi architettonici: la chiesa del Santo Sepolcro, il chiostro, la torre del Guala, il refettorio, la sala capitolare etc

- Opere d'arte: statue, quadri, affreschi, e le numerose tracce dell'antico manicomio

Il percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita al complesso monastico e osservazione del territorio della Valle di Astino

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina sulle fonti manoscritte e iconografiche che documentano sulla scelta del sito per insediarvi il monastero, l'evoluzione del fabbricato e altri aspetti significati della storia del monastero e della vita dei monaci.

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di lettura e interrogazione critica di documenti manoscritti

- Capacità di individuare informazioni esplicite e inferenziali

- Capacità di leggere un'opera d'arte: osservare dettagli e simboli

- Capacità di mettere in relazione la storia del monastero e la sua evoluzione con il territorio circostante

- Capacità di mettere in rapporto l'architettura del monastero, le sue opere d'arte con la storia dell'ordine e della spiritualità vallombrosana

- Capacità di apprezzare e comprendere l'importanza del recupero del complesso monastico e la sua ricaduta su tutto il territorio

- Capacità di apprezzare e comprendere il valore il estetico e identitario del patrimonio culturale del proprio territorio ereditato dal passato

- Essere consapevoli dell’importanza della conservazione dei beni artistici ed ambientali

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- L’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale: il caso del complesso monastico di Astino

- Adottiamo un monumento o un sito di interesse particolare nel territorio della scuola

- Realizzazione di un e-book, un’audioguida, di un prodotto multimediale (video, podcast, etc.) di un itinerario turistico finalizzato a diffondere la conoscenza di un bene culturale locale

- Faide e criminalità nobile a Bergamo nel ’600: il caso della Val Calepio

“ …e noi siam galantuomini” dicono con faccia sorniona i bravi a don Abbondio. Una storia tutta inventata quella di Renzo e Lucia? Non completamente. Sembra infatti che Alessandro Manzoni si sia avvalso di una torbida vicenda avvenuta dalle parti di Vicenza, emersa da atti processuali d’archivio finiti ad un certo punto da Venezia a Milano, e, adattandola, abbia tratto la trama del suo capolavoro. Anche nella bergamasca, ai tempi del dominio della Serenissima, i nobili spadroneggiavano e infilzavano di spada personalmente, o facevano "archibugiare" dai loro bravi, non solo i rivali o i popolani, ma anche membri della propria famiglia. Un percorso dunque un po’ truculento tra omicidi privati, intimidazioni e violenze a delineare un periodo tra la metà del ‘500 e la metà del ‘600 in cui in Italia i cavalieri in crisi di identità non se la prendevano con i mulini a vento ma con chiunque li ostacolasse.

“ …e noi siam galantuomini” dicono con faccia sorniona i bravi a don Abbondio. Una storia tutta inventata quella di Renzo e Lucia? Non completamente. Sembra infatti che Alessandro Manzoni si sia avvalso di una torbida vicenda avvenuta dalle parti di Vicenza, emersa da atti processuali d’archivio finiti ad un certo punto da Venezia a Milano, e, adattandola, abbia tratto la trama del suo capolavoro. Anche nella bergamasca, ai tempi del dominio della Serenissima, i nobili spadroneggiavano e infilzavano di spada personalmente, o facevano "archibugiare" dai loro bravi, non solo i rivali o i popolani, ma anche membri della propria famiglia. Un percorso dunque un po’ truculento tra omicidi privati, intimidazioni e violenze a delineare un periodo tra la metà del ‘500 e la metà del ‘600 in cui in Italia i cavalieri in crisi di identità non se la prendevano con i mulini a vento ma con chiunque li ostacolasse.

Il percorso propone i materiali relativi ad una faida interna alla potente famiglia dei conti Calepio, feudatari dell'omonima valle e ferocemente divisi dalla controversia sulla concessione dei diritti feudali ai soli eredi del conte Trussardo. La battaglia ereditaria si trascinò per oltre un secolo, non solo nelle sedi legali della magistratura veneziana, ma anche attraverso il frequente ricorso alle armi e alle prepotenze dei bravi.

Nell'Archivio storico della MIA rimane un fascicolo che raccoglie le carte del processo seguito al delitto, la loro lettura ci mette di fronte ad una storia avvincente ed emozionante. Assistiamo all'assassinio del conte Pietro, alle ribalderie e alle sfide che precedono e seguono la sparatoria, alla fuga dal carcere del conte Antonio e dei suoi bravi e alle intimidazioni subite dai testimoni del delitto. Il carteggio comprende inoltre bandi e lasciapassare per vari membri della famiglia Calepio che documentano bene la frequenza del fenomeno della criminalità nobile in quel periodo e l'inutilità degli sforzi delle autorità venete per limitarla.Ambito cronologico

XVII secolo

Fonti usate

- Atti processuali, lettere, bandi, lasciapassare dei membri della famiglia Calepio

- Ordinanze e disposizioni delle autorità veneziane

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore se possibile presentazione di documenti relativi alla storia della Misericordia presso la Biblioteca civica “Angelo Mai”

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina su documenti provenienti dall'archivio della MIA relativi al processo per la faida Calepio

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di comprendere il lessico in uso nei documenti proposti

- Capacità di comprendere: l'autore, il destinatario e lo scopo della fonte

- Capacità di comprendere le regole del testo del documento

- Capacità di ricostruire l’evento e contestualizzarlo

- Capacità di mettere a confronto gli eventi presentati nei documenti con il presente

- Capacità di individuare rotture, cambiamenti, persistenze

- Capacità di comprendere le cause della violenza e della prepotenza, e di riconoscere il loro impatto nei rapporti personali e nella società

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La repressione della criminalità a Bergamo sotto il dominio di Venezia (XVI-XVII secolo)

- La faida nobiliare Albani-Brembati nella Bergamo del Cinquecento descritta da Bortolo Belotti

- Studenti “ribelli” nella scuola della MIA in età moderna

Prima del fatidico ‘68, o meglio ai tempi dei nostri antenati, gli studenti erano davvero più disciplinati e studiosi? Siete curiosi di sapere e di far sapere ai vostri alunni di oggi come era la scuola nella ormai lontanissima età moderna, come vivevano gli studenti e, se si ribellavano, come e soprattutto perché lo facevano?

Prima del fatidico ‘68, o meglio ai tempi dei nostri antenati, gli studenti erano davvero più disciplinati e studiosi? Siete curiosi di sapere e di far sapere ai vostri alunni di oggi come era la scuola nella ormai lontanissima età moderna, come vivevano gli studenti e, se si ribellavano, come e soprattutto perché lo facevano? I documenti di questo percorso offrono uno spaccato della vita scolastica del ‘600, in particolare della seconda Accademia (1616-1630) di Bergamo fondata e gestita dalla Misericordia Maggiore, e la possibilità di confrontarla con la vita scolastica odierna. Un'occasione di riflessione per gli studenti sull'importanza dell'istruzione e sull'organizzazione della scuola. Nei documenti del percorso scopriamo che il giorno della vigilia di un Natale del primo Seicento, nella sala del Consiglio della MIA (oggi sede della Biblioteca musicale “Gaetano Donizetti”) nell’antica sede storica della Domus Magna in città alta si svolge un serrato interrogatorio. Un gruppo di studenti, dopo aver salito l'ampia ed imponente scala di accesso esistente ancora oggi, viene interrogato in merito alla scoperta di una “congiura” con tanto di armi e via di fuga, che alcuni di loro stavano preparando. Lì, a dirigere l’inchiesta, c'è qualcuno più in alto e più potente dell’attuale Dirigente scolastico, qualcuno che può decidere per sempre del loro futuro.

Ambito cronologico

Inizio del XVII secolo

Fonti usate

- Verbale dell’interrogatorio degli studenti, fondamentale per ricostruire i fatti avvenuti e la vita scolastica dell'Accademia tratti dalle Terminazioni, il registro delle riunioni settimanali del Consiglio dei reggenti della Misericordia Maggiore

- Regolamento dell'Accademia

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore e alla Domus Magna, preceduta o seguita, se possibile, da una visita in Biblioteca civica A. Mai per la presentazione di documenti relativi al percorso e alla storia della Misericordia Maggiore

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina su documenti provenienti dall'archivio storico della MIA

Abilità e competenze

- Capacità di comprendere il lessico in uso nei documenti proposti e riconoscere le più frequenti abbreviazioni

- Capacità di comprendere: l'autore, il destinatario e lo scopo della fonte

- Capacità di comprendere le regole del testo del documento

- Capacità di selezionare le informazioni utili per la ricostruzione dell’evento: i protagonisti, le loro azioni e le conseguenze

- Capacità di dedurre dal documento notizie sull’istituzione scolastica e sulla vita degli studenti

- Capacità di contestualizzazione storica e di confronto con l’oggi

- Capacità di identificare situazioni di conflitto e forme di prevaricazione

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La ricostruzione della vicenda attraverso l’interrogatorio degli studenti richiede una intrigante indagine investigativa: qual era la causa della congiura? Cosa avevano intenzione di fare i ragazzi? La risposta a queste domande stimolerà il dibattito e il confronto e potrà essere data in forme testuali diverse

- Confronto tra l’organizzazione, le regole e le attività dell’Accademia della MIA con quelle della propria scuola e/o della scuola in generale: analogie e differenze

- Il ruolo svolto dalla MIA nell’ambito dell'istruzione scolastica a Bergamo

- La peste del 1630 nel monastero di Astino e a Bergamo

La peste è una malattia infettiva causata da un batterio presente nelle pulci ospitate da animali come topi e conigli. La causa fu scoperta solo nel 1894, durante l'epidemia di Hong Kong, dal batteriologo franco-svizzero A. Yersin che riuscì ad isolare il batterio responsabile della malattia (Yersinia pestis). La peste non è scomparsa, ancora oggi costituisce un nemico temibile in buona parte dell'Africa e dell'Asia dove come sempre si lega alla povertà, all'assenza di condizioni igieniche adeguate, alle carestie e alla guerra.

Le epidemie si sono ripetute per millenni in ogni parte del mondo, ma a volte la loro violenza e diffusione è stata tale da provocare un altissimo numero di vittime e sconvolgere la società e l'economia di intere regioni: l'epidemia descritta dal Boccaccio, che si abbatté sull'Europa tra il 1346 e il 1352, provocò la morte di 1/3 della popolazione europea.

Il terribile spettacolo offerto dalle città appestate, la paura del contagio e di una fine imminente producevano reazioni differenti tra le persone. Chi poteva fuggiva dalla città verso luoghi isolati e incontaminati (campagne e valli montane), altri sottovalutarono il pericolo negando che si trattasse di peste. Si pensava che la pestilenza fosse una punizione divina per i peccati degli uomini oppure fosse dovuta a miasmi, cioè vapori o esalazioni nocive, altri ancora credevano dipendesse da una strana inclinazione dei pianeti con malefiche influenze sull'umanità. Di qui il diffondersi di rimedi basati su credenze errate (erbe, pozioni curative e amuleti) o il ricorso a pratiche penitenziali, preghiere, processioni, nel tentativo di placare l'ira di Dio e ottenere la fine del contagio.

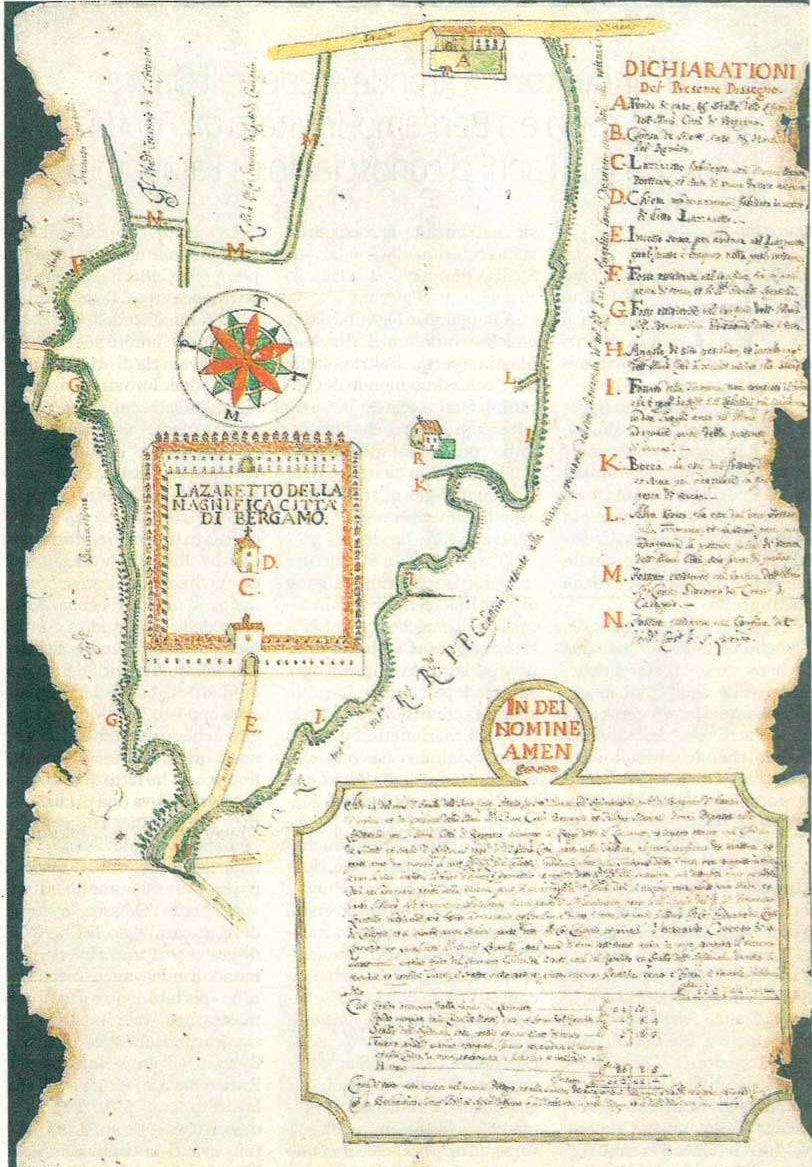

Fino al secolo scorso le conoscenze mediche non erano in grado di individuare la causa del morbo né di mettere in atto terapie idonee, se non a curare la malattia, almeno a limitarne la contagiosità. Tuttavia per prevenire la diffusione della pestilenza si svilupparono anche pratiche più efficaci e razionali adottate anche di recente in occasione del Covid: la quarantena e i controlli di navi nei porti e quelli dei carri e delle persone ai rastelli eretti alle porte delle città, la quarantena, l'isolamento di malati, moribondi, sospetti di contagio e familiari nei lazzaretti, la sepoltura in fosse comuni per i morti di peste.

Come è noto la peste del '600 si propagò dopo un periodo di crisi economica, dovuta a vari fattori, che colpendo la produzione agricola, specie dei cereali, provocò un'ondata di carestie che indebolirono ulteriormente la popolazione già provata dalla povertà. Il contagio probabilmente entrò in Lombardia con i "lanzichenecchi", mercenari arruolati nell’esercito imperiale diretti all'assedio di Mantova, per la successione del ducato, oggetto di disputa tra varie nazioni. Il passaggio di soldatesche lungo il confine occidentale della Bergamasca favorì la diffusione del morbo che, come si legge in molte fonti, segue la scia del passaggio delle truppe.

Attraverso le annotazioni degli abati del monastero di Astino nei libri delle Ricordanze, è possibile ricostruire come giunse la peste in questo luogo isolato e di clausura e le terribili conseguenze prodotte: la morte prematura di giovani novizi e monaci con un futuro promettente, la distruzione e perdita di beni, disordine morale e ladrocini, morte dei contadini che lavoravano i terreni.

Per la parte relativa a Bergamo ci si avvale invece della descrizione del ‘fisico’ Paolo Benaglio riportata nel manoscritto del notaio della Misericordia Maggiore Marcantonio Benaglio Relazione della estrema carestia seguita in Bergamo l’anno 1629 e della peste patita l’anno 1630.

Ambito cronologico

XVII e XXI secolo

Fonti usate

- Le Terminazioni (i registri dei verbali degli incontri settimanali del Consiglio della MIA) contengono poche annotazioni stringate sull'epidemia

- Lettere delle autorità cittadine che riferiscono notizie sulle difficoltà del periodo e sul ruolo della MIA nell'organizzazione dei soccorsi

- Le Ricordanze degli abati, che annotavano con regolarità i principali avvenimenti, il Compendio delle scritture del Monastero di Astino dell'abate Ignazio Guiducci e la Istoria della badia di Astino di Pier Gerolamo Mazzoleni del 1704 riportano dettagliatamente l'andamento dell'epidemia nel monastero di Astino

- Dati sul numero di morti in città e nei paesi della provincia sono riportati in: Lorenzo Ghirardelli, Il memorando contagio seguito in Bergamo l’anno 1630. Historia (1581)

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita al monastero di Astino per chi sceglie la peste ad Astino, oppure alla Basilica di Santa Maria Maggiore preceduta o seguita, se possibile, da una visita in Biblioteca civica A. Mai per la presentazione di documenti relativi al percorso

- secondo incontro: attività di laboratorio su alcuni documenti dell'archivio storico della MIA o sulle fonti sopracitate

Abilità e competenze

- Comprensione del lessico specifico dei documenti

- Capacità di selezionare informazioni relative ai danni provocati dalla peste

- Capacità di individuare il punto di vista dell'autore sulle cause della peste

- Capacità di valutare l'attendibilità delle affermazioni dell'autore del documento

- Capacità di dedurre le conseguenze sociali, economiche e tecniche dei danni denunciati nel documento

- Capacità di contestualizzazione storica e di confronto con l’oggi

- Capacità di valutare le conseguenze di comportamenti e abitudini scorrette per la salute propria e altrui, e l'importanza della prevenzione

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Confronto tra la peste del 1630 e l’epidemia di Covid-19

-

Il lazzaretto di Bergamo e la memoria della peste

-

La memoria della peste: indagine sulla presenza delle cappelle dei morti di peste nei paesi della Bergamasca

- Costruzione di una carta tematica relativa ai morti di peste nel territorio di Bergamo

- Testimonianze della peste o dei santi protettori nelle opere pittoriche negli edifici sacri e civili del nostro territorio

- Analisi di testimonianze coeve sulla peste relative a specifiche realtà territoriali (Clusone, Zogno, Romano di Lombardia…)

- La MIA nella temperie della Rivoluzione Bergamasca

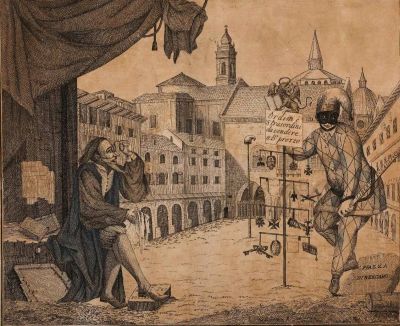

Bergamo fu la prima città del dominio di terraferma a ribellarsi a Venezia e ad erigere l’albero della libertà in Piazza Vecchia. Purtroppo le testimonianze storiche del periodo scarseggiano e sono in gran parte opera di ecclesiastici, spesso ostili ai nuovi ideali rivoluzionari e al governo repubblicano. Una vivace cronaca degli avvenimenti di quei giorni si può leggere nelle pagine del diario di Michele Bigoni che, nel 1797, all’arrivo delle truppe napoleoniche a Bergamo, era il campanaro della città: uno spettatore privilegiato con un posto in prima fila sul Campanone, la torre civica della città. Dall’alto del suo punto di osservazione non solo suona le campane per annunciare gli avvenimenti straordinari, ma ne fa una precisa cronaca. Attraverso il suo diario assistiamo ad un vero e proprio sconvolgimento: le feste in piazza, il rogo delle parrucche dei nobili, l’albero della libertà che, non solo cambiarono il volto della società e del potere, ma istituirono anche nuovi simboli e nuove immagini per rappresentarlo.

Bergamo fu la prima città del dominio di terraferma a ribellarsi a Venezia e ad erigere l’albero della libertà in Piazza Vecchia. Purtroppo le testimonianze storiche del periodo scarseggiano e sono in gran parte opera di ecclesiastici, spesso ostili ai nuovi ideali rivoluzionari e al governo repubblicano. Una vivace cronaca degli avvenimenti di quei giorni si può leggere nelle pagine del diario di Michele Bigoni che, nel 1797, all’arrivo delle truppe napoleoniche a Bergamo, era il campanaro della città: uno spettatore privilegiato con un posto in prima fila sul Campanone, la torre civica della città. Dall’alto del suo punto di osservazione non solo suona le campane per annunciare gli avvenimenti straordinari, ma ne fa una precisa cronaca. Attraverso il suo diario assistiamo ad un vero e proprio sconvolgimento: le feste in piazza, il rogo delle parrucche dei nobili, l’albero della libertà che, non solo cambiarono il volto della società e del potere, ma istituirono anche nuovi simboli e nuove immagini per rappresentarlo.Vivaci cronache di questo periodo di grande fervore vengono dalla stampa rivoluzionaria bergamasca (Il Patriota Bergamasco, Il Giornale degli uomini liberi, Foglio periodico del Dipartimento del Serio) e dalla stampa satirica.

Anche le pagine impersonali dei verbali delle sedute del Consiglio della MIA ci danno modo di osservare da vicino le tappe di un radicale processo di trasformazione di tutte le istituzioni, non solo quelle benefiche, messo in moto dalle forze rivoluzionarie.

Attraverso le avventure e la testimonianza di alcuni protagonisti, anche minori, della storia locale è possibile ripercorrere le vicende di un periodo di rapida accelerazione della storia che travolse i destini, le paure e le speranze non soltanto dei singoli, ma di intere comunità. Basti pensare che nell’arco di circa sessanta anni dagli anacronistici stati regionali del '700 si giunse alla costituzione di quello stato unitario la cui idea prese corpo proprio nel disordine e nei contrasti del periodo napoleonico.

Ambito cronologico

Fine XVIII-inizio XIX secolo

Fonti usate

- Registri delle Terminazioni della MIA: i verbali delle sedute del Consiglio della MIA in cui si registravano le delibere, corrispondenza dell’Ente con altre istituzioni

- Materiale a stampa dell'epoca

- Diario di Michele Bigoni, conservato presso la Biblioteca Civica Angelo Mai

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, preceduta o seguita, se possibile, da una visita in Biblioteca civica A. Mai per la presentazione di documenti relativi al percorso e alla storia della Misericordia

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina su documenti provenienti dall'Archivio della MIA

Abilità e competenze

- Esame di documenti a stampa di satira politica

- capacità di riconoscere: il carattere satirico del testo, l'oggetto della satira, il punto di vista e l'intenzione dell'autore

- capacità di individuare in una stampa: i personaggi, i luoghi, gli oggetti interpretando il significato simbolico degli elementi, il punto di vista e l'intenzione dell'autore

- Lettura di documenti

- Capacità di leggere documenti diversi relativi ai rapporti tra la MIA e la Municipalità

- Capacità di interpretare il significato e le conseguenze dei provvedimenti in esame

- Capacità dimettere in rapporto avvenimenti della storia locale con quella nazionale - Capacità di valutare l'importanza dei nuovi valori: razionalità, innovazione e affermazione del valore dell'individuo

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La rivoluzione delle parrucche, i tumultuosi avvenimenti del 12 marzo 1797 a Bergamo

- La dominazione francese in Italia: verso la costruzione dello Stato moderno

- La stampa rivoluzionaria e la satira come strumento di lotta politica: maschere e burattini da Arlecchino e Pantalone a Pacì Paciana

- Il manicomio di Astino: povertà, pellagra e follia nel 1800

L'Ospitale o Ospizio di Santa Maria Maddalena di Bergamo fu costruito nel borgo San Leonardo dai Disciplini, una confraternita laica che ebbe ampia diffusione a Bergamo nel XIV secolo. In un clima di divisione e violenze politiche i disciplini si sottoponevano a una vita di preghiera e di penitenza, flagellandosi con una sferza detta "disciplina". Alle pratiche religiose e penitenziali la confraternita affiancava le opere di misericordia: distribuiva elemosine ai poveri, visitava i carcerati, ma soprattutto si dedicava alla cura dei malati di mente.

L'Ospitale o Ospizio di Santa Maria Maddalena di Bergamo fu costruito nel borgo San Leonardo dai Disciplini, una confraternita laica che ebbe ampia diffusione a Bergamo nel XIV secolo. In un clima di divisione e violenze politiche i disciplini si sottoponevano a una vita di preghiera e di penitenza, flagellandosi con una sferza detta "disciplina". Alle pratiche religiose e penitenziali la confraternita affiancava le opere di misericordia: distribuiva elemosine ai poveri, visitava i carcerati, ma soprattutto si dedicava alla cura dei malati di mente.L'Ospizio della Maddalena, fondato nel 1352, inizialmente era più una casa di ricovero che un ospedale e prestava assistenza "ai disciplini quiescenti" a "fatui, imbecilli" e poveri vecchi, ma grazie ai lasciti di G. B. Bonometti (1737) e di V. Olmo (1786) fu possibile ampliare i locali dell'ospizio e renderli adatti ad accogliere anche i "maniaci furenti".

Nel 1812 la 'Casa della Maddalena' fu aggregata all'Ospedale Maggiore e si occupò del solo ricovero dei pazzi.

In un periodo in cui il numero dei folli stava aumentando in modo esponenziale in seguito al diffondersi della pellagra, si rese necessaria l’individuazione di spazi più ampi e organizzati. Il Monastero di Astino, soppresso dai provvedimenti del governo napoleonico, fu considerato la sede adatta al trasferimento dei malati che di fatto avvenne nel 1832, dopo alcuni interventi di sistemazione architettonica affidati all'architetto Giacomo Bianconi per il necessario adeguamento alla sua nuova funzione. Le tracce di queste modifiche sono ancora ben visibili in vari locali del monastero fra cui il refettorio.Il manicomio rimase operante ad Astino fino al 1892 quando venne inaugurato l'Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale in via Borgo Palazzo, oggi sede dell'ATS, appositamente progettata dall'ingegnere Elia Fornoni. Nel 1978 in seguito all'approvazione della Legge Basaglia poneva fine alla pratica della reclusione dei malati di mente per i quali oggi sono adottate metodologie curative e assistenziali completamente alternative.

Per secoli la follia non fu riconosciuta come malattia, i comportamenti dei malati venivano ricondotti a possessioni diaboliche, magia e stregoneria da curare mediante il ricorso ad esorcismi, scongiuri, benedizioni e perfino tortura. In età moderna la pratica detentiva, l'uso delle catene e le punizioni corporali furono la soluzione più diffusa per il controllo di vagabondi, prostitute, alcoolisti, disadattati, poveri, orfani, vedove prive di mezzi, persone affette da handicap, oltre che dei malati di mente.Negli anni in cui il monastero ospitò i malati di mente le campagne del nord Italia erano duramente colpite dalla pellagra, malattia di origine alimentare, dovuta alla carenza di vitamina PP (Pellagra Preventing) carente nell’alimentazione dei contadini del tempo costretti, a causa della miseria, a consumare esclusivamente polenta di granoturco (monofagismo maidico).

La malattia colpiva solo i contadini dell’Italia centro-settentrionale, in particolare della Lombardia e del Veneto, la cui alimentazione era così povera che consisteva quasi esclusivamente di polenta di mais o di sorgo. Sebbene il nesso tra la malattia e l'alimentazione fosse stato osservato e riconosciuto, la sua causa rimase oscura fino ai primi decenni del Novecento.

Fu denominata “malattia delle tre D”: dermatite, diarrea e demenza. Il primo stadio della malattia produceva lesioni cutanee nelle aree esposte al sole (da cui il nome pelle agra, cioè pelle ruvida); nel secondo stadio si manifestavano forte debolezza fisica, diarrea, perdita delle mestruazioni; lo stadio terminale era caratterizzato da debolezza e disturbi psichici che inducevano spesso manie suicide e preludevano alla morte.

La pellagra per tutto l'ottocento riempì i manicomi di una folla di contadini tormentati dalla fame e dalla povertà ("pazzi miserabili" a carico dell'ospedale) che non lasciavano spazio ai cosiddetti "pazzi agiati" che avrebbero potuto pagare ma erano costretti a cercare posto in altre città. A Bergamo si progettò la costruzione di una casa riservata ai pazzi agiati e venne realizzato perfino un dipinto in cui si vede la progettata costruzione posta di fronte al monastero di Astino e collegata da un passaggio coperto. Ci furono anche delle donazioni private ma non riuscirono a coprire i costi della struttura. Per una strana coincidenza della storia, una delle donatrici fu la contessa Flaminia De Vecchi Beroa Carrara, nipote del conte Pietro Pesenti, in gioventù ardente leader giacobino. Questi, colpito da malattia mentale, fu costretto a trovare assistenza presso la "Real casa de' matti di Aversa" che aveva adottato metodi alternativi alla reclusione e alla contenzione, allora considerati all'avanguardia. Il lascito della contessa era subordinato alla realizzazione del nuovo manicomio per pazzi agiati ma, se entro cinque anni dalla sua morte, la costruzione non fosse stata almeno avviata il legato sarebbe stato trasferito alla MIA per dare soccorso ai "poveri vergognosi".Ambito cronologico

XIX secolo

Fonti usate

- Tracce del manicomio nell'edificio del monastero

- Vedute del manicomio di Astino di Pietro Ronzoni in riproduzione

- Cartelle cliniche cartelle cliniche di folli pellagrosi ricoverati ad Astino

Organizzazione del percorso

L'intervento prevede due incontri:

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita guidata al monastero di Astino e in particolare alle tracce dell’antico manicomio tuttora visibili. Presentazione presso la sala didattica di alcun documenti relativi al percorso e alla storia della pellagra e della follia

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina sulle cartelle cliniche dei folli pellagrosi provenienti dall’archivio del manicomio

Per le classi interessate al confronto passato presente è possibile aggiungere anche una visita guidata all’ex Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale di via Borgo Palazzo 130 a Bergamo e all’archivio delle cartelle cliniche lì ubicato con documentazione da inizio Ottocento fino al 1998.

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di comprendere mediante la lettura della cartella clinica di un ricoverato: condizioni socio-economiche, sintomatologia e decorso della malattia, terapie in uso, esito del ricovero

- Capacità di comprendere le caratteristiche dell’istituzione manicomiale nell'Ottocento attraverso le tracce materiali, le relazioni o gli studi dei medici alienisti

- Capacità di comprendere le condizioni di vita dei ricoverati e i metodi di cura

- Capacità di comprendere la relazione tra povertà, alimentazione, malattia mentale

- Capacità di comprendere il rapporto tra le conoscenze mediche e i metodi di cura della malattia mentale

- Capacità di confrontare il disagio mentale e le terapie utilizzate nell'Ottocento con la situazione attuale

- Capacità di valutare le conseguenze di comportamenti e abitudini scorrette per la salute propria e altrui, e l'importanza della prevenzione

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Rielaborazione di varie tematiche (la malattia mentale, la condizione di vita nel manicomio di Astino dei contadini nell'Ottocento, la pellagra) in forma narrativa (lettere, diari, cronache, interviste immaginarie, podcast, video) anche da punti di vista diversi (il medico, il malato, un familiare)

- Ricostruzione della vita di uno/a ricoverato/a ad Astino attraverso la cartella clinica e il suo fascicolo sanitario

- La storia della psichiatria: la concezione della pazzia e il trattamento della malattia mentale nel passato e oggi anche attraverso la testimonianza di psichiatri attivi nell’ONP di Bergamo o in altre strutture (Fondazione Emilia Boisis)

- Prime forme di organizzazione contadina: le affittanze collettive

Siamo all'inizio del '900 nelle campagne bergamasche dove la vita è durissima: la proprietà della terra è in mano a grandi proprietari o a grandi affittuari che speculano subaffittando ai contadini. Si vive in condizioni di estrema povertà nonostante la dura fatica di tutti i membri della famiglia: agli uomini è affidata la cura dei campi, mentre le donne si occupano dei figli e degli animali, allevano i bachi, a volte tessono o filano, ma anche anziani e bambini hanno precisi compiti nell’organizzazione della vita familiare.

I cattolici bergamaschi, attenti alle difficoltà dei contadini, avevano individuato nell’affitto collettivo il rimedio al ruolo parassitario degli affittuari delle grandi proprietà delle Opere Pie e all’assenteismo della classe padronale, appassionato sostenitore di questa nuova forma di contratto fu il trevigliese mons. Ambrogio Portaluppi (1863 – 1923).

L’affittanza collettiva non era considerata un’istituzione puramente economica: vantaggiosa per i contadini per sollevarli dalla loro miseria, e neppure solamente una cooperativa di lavoro volta ad aumentare il reddito dei contadini eliminando lo sfruttamento dell’intermediario. Era vista come un istituto destinato all’elevazione integrale della classe rurale, che avrebbe inaugurato un nuovo sistema di relazioni tra proprietà e lavoro. E' l’inizio di un grande processo di cambiamento avviato con l'enciclica Rerum novarum di Leone XIII nella quale la Chiesa, per la prima volta, affrontava la questione sociale ponendo le basi del nascente movimento sociale cattolico.

Questo percorso consente di conoscere le dure condizioni di vita dei contadini bergamaschi agli inizi del secolo scorso, di osservare mappe, terreni e colture, di ricostruirne le modalità di gestione, ma dà anche la possibilità di immaginare i visi segnati dalla fame e dalle malattie (è il periodo della pellagra endemica) e le mani callose che impugnano sicure zappe e forche, ma stentano a tenere in mano la penna.

Il linguaggio burocratico usato per il rinnovo del contratto di affittanza delle terre di Comun Nuovo lascia trapelare tra le righe, fredde e pragmatiche, un qualcosa di nuovo che si affaccia nella realtà lavorativa di inizio Novecento. Non sarà più il solito grande conduttore affittuario, che di fatto si disinteressava del miglioramento dei campi e della vita dei contadini, a vedersi rinnovare l’affitto. Questa volta la sua richiesta alla MIA, grande proprietaria terriera di Comun Nuovo, trova un concorrente: il parroco del paese che, con calligrafia ordinata, fa la sua controproposta in qualità di presidente della nascente Società dei probi contadini. Nella lettera che il sacerdote scrive alla MIA, sottolinea con apparente semplicità che spesso “il padrone” è negligente, che il mugnaio forse ruba e che “difficilmente si troveranno poveri più poveri di questo comune”.

Ambito cronologico

Inizio XX secolo

Fonti usate

- Atto costitutivo relativo alla Società dei probi contadini di Comun Nuovo

- Contratto d’affitto con la descrizione dello stato dei fondi agricoli, toponimi, colture, acque e edifici

- Documenti di tipologia varia provenienti dai fondi archivistici della MIA e prodotti dagli uffici dell’ente incaricati di amministrare i beni fondiari

- Lettere relative a controversie

- Mappe di periodi diversi

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore

- secondo incontro: attività di laboratorio su alcuni documenti dell'archivio della MIA relativi all'affittanza collettiva di Comun Nuovo

Abilità e competenze

- Capacità di lettura e interrogazione di documenti manoscritti e a stampa

- Capacità di comprendere il lessico e la terminologia in uso nella documentazione proposta

- Capacità di individuare informazioni esplicite e inferenziali utili per la ricostruzione della vicenda

- Capacità di individuare i “personaggi”, le loro intenzioni, le relazioni al loro interno

- Capacità di comprendere l'importanza del lavoro per la realizzazione personale e del proprio progetto di vita

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- La vita nelle campagne bergamasche nel '900 a partire dalla visione del film L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi: mezzadria e pellagra

- Nascita delle prime forme di associazione contadine proposte dal movimento cattolico e da quello socialista nelle campagne bergamasche agli inizi del '900

Memoria del paesaggio e trasformazioni del territorio

- Le rogge: il ruolo dell’acqua nella costruzione del paesaggio delle campagne bergamasche

Proviamo a tornare indietro nel tempo, almeno a prima dell’industrializzazione: campagna e cascine sparse, boschi e paesi di piccole dimensioni e ben distanziati tra loro, strade per lo più sterrate e una ben evidenziata fitta rete di rogge per distribuire l’acqua dai fiumi ai campi o al contrario per canalizzarne l’eccedenza. Un lavoro per il quale l’uomo si è adoperato anche nella bergamasca fin dall'antichità, ma di cui rimangono, soprattutto in città, solo alcuni brevissimi tratti per lo più inquinati e che compaiono e scompaiono nascosti da strade e costruzioni. Attraverso i documenti di questo percorso sarà possibile osservare la rete bergamasca di distribuzione delle acque nel passato e il suo utilizzo e confrontarlo con il presente.

Proviamo a tornare indietro nel tempo, almeno a prima dell’industrializzazione: campagna e cascine sparse, boschi e paesi di piccole dimensioni e ben distanziati tra loro, strade per lo più sterrate e una ben evidenziata fitta rete di rogge per distribuire l’acqua dai fiumi ai campi o al contrario per canalizzarne l’eccedenza. Un lavoro per il quale l’uomo si è adoperato anche nella bergamasca fin dall'antichità, ma di cui rimangono, soprattutto in città, solo alcuni brevissimi tratti per lo più inquinati e che compaiono e scompaiono nascosti da strade e costruzioni. Attraverso i documenti di questo percorso sarà possibile osservare la rete bergamasca di distribuzione delle acque nel passato e il suo utilizzo e confrontarlo con il presente.Sarebbe stato, se non inutile, certamente problematico per la MIA possedere un enorme patrimonio fondiario senza l’acqua. E’ per questo che sin dal XIV secolo acquistò dal Comune di Bergamo non solo i terreni ma anche la roggia Morla di Comun Nuovo. Una roggia che nasceva in città per poi scorrere verso sud e che veniva utilizzata soprattutto per l’irrigazione dei campi. Lungo il tragitto l’acqua veniva venduta per alimentare altri campi, non di proprietà della MIA, azionare mulini e turbine. La distribuzione, riportata in tabelle speciali, era regolata in base alla quantità, alle fasce orarie e alle stagioni.

La storia della Misericordia Maggiore di Bergamo, come di altri enti elemosinieri, si intreccia alla storia delle sue proprietà ampliate, progressivamente nel corso del tempo, tramite continue acquisizioni e grazie alle donazioni di una folta schiera di benefattori comprendenti, oltre a palazzi signorili e case in città, numerosi poderi distribuiti nel territorio e costituiti da ampi appezzamenti di terreno, cascine, mulini, ville padronali, oratori e chiese di campagna.

Nei materiali d’archivio assumono, dunque, un particolare rilievo i documenti, specie cartografici, che presentano lo stato delle proprietà e che sono conservati nell’archivio della MIA. I documenti, relativi all’amministrazione e alla conduzione dei beni rurali e alla gestione delle acque per l’irrigazione, consentono di ripercorrere le vicende dei diversi poderi dell’Ente nella pianura bergamasca e in alcuni casi di interi paesi, mettendo in luce le strategie che ne ressero la gestione agricola ed economica e le trasformazioni subite dal paesaggio rurale nel corso del tempo, fino ai giorni nostri.

Ambito cronologico

Inizio del XX secolo

Fonti usate

- Documenti cartacei di tipologia varia provenienti dai fondi archivistici prodotti dagli uffici della MIA, proprietaria della Roggia di Comun Nuovo: lettere relative a controversie, regolamenti d’uso delle acque, tabelle con le “ruote” (i turni di distribuzione dell’acqua), documenti contenenti descrizioni del percorso della roggia e richieste di utilizzo delle acque per scopi non agricoli

- la cartografia di supporto permette di cogliere le trasformazioni subite dal paesaggio urbano e rurale nel corso del tempo

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore

- secondo incontro: attività di laboratorio su alcuni documenti dell'archivio della MIA relativi ai sistemi di distribuzione ed uso dell'acqua nel passato e oggi

Abilità e competenze acquisibili

Osservazione di un contesto territoriale

- Capacità di lettura di documenti diversi

- individuazione delle tracce storiche ancora riconoscibili nella configurazione del paesaggio odierno

- individuazione dei fattori di trasformazione che hanno contribuito alla formazione dell’attuale paesaggio antropico - Capacità di ricondurre le osservazioni alle problematiche ambientali: cambiamento climatico, inquinamento, perdita di biodiversità

- Capacità di comprendere l'importanza di uno sviluppo sostenibile, della tutela del territorio, e dell'uso consapevole delle risorse

Suggerimenti per un successivo approfondimento

- Studio del territorio sul campo: indagine diretta per esplorare le rogge di più facile accesso per la classe, osservando i tratti coperti e scoperti, lo stato di manutenzione, l'utilizzo delle rogge oggi e nel passato

- Il consumo dell’acqua oggi: l’importanza dell’acqua sia per uso civile (potabile e non) che per usi agricoli ed industriali nonché per la produzione di energia

- La crescente privatizzazione del patrimonio mondiale d’acqua dolce

- L'evoluzione del paesaggio della Valle d’Astino dal medioevo ad oggi

Il parco dei colli avvolge Bergamo alta come un manto alle cui estremità si collocano due monasteri benedettini: Astino, nella valle omonima, e Valmarina, all'imbocco della val Brembana, una volta monastero femminile, attualmente sede proprio del Parco dei colli. Ancora oggi, entrambi i monasteri sono inseriti in un contesto paesaggistico che, nonostante lo sviluppo urbanistico, conserva un'impronta agricola e forestale e una relativa integrità.

I caratteri della valle di Astino erano particolarmente adatti all'edificazione del monastero: una posizione appartata, ma non eccessivamente distante dalla città, vicina a sorgenti d'acqua e boschi, circondata da dolci rilievi collinari che non ostacolavano le coltivazioni, la proteggevano dalle correnti e creavano una suggestiva cornice ambientale. Era inoltre attraversata da un'importante via di comunicazione percorsa da mercanti con le loro merci, viandanti e pellegrini che giungevano dalla Valsassina, dalla Brianza, dall’Isola bergamasca e dalle valli San Martino e Imagna diretti in città attraverso la porta S. Alessandro.

A distanza di quasi nove secoli dalla fondazione del monastero e nonostante il succedersi di vicende storiche e gli avvicendamenti colturali, la valletta conserva una bellezza quasi intatta nella quale è possibile riconoscere i segni dei lavori di dissodamento, bonifica, derivazione delle acque, costruzione di canali artificiali e di terrazzamenti voluti e diretti dai monaci vallombrosani che vi hanno vissuto per circa sette secoli.

Il restauro del complesso monumentale, non del tutto completato, non si è limitato alle strutture architettoniche del monastero, ma ha investito anche i fondi agricoli e forestali, oggi gestiti dalla Società Valle d’Astino che ha redatto una Carta Etica con cui gli affittuari dei terreni si sono impegnati a coltivarli, secondo i criteri dell’agricoltura biologica in modo da conservarne la biodiversità , e si è avviato il reimpianto di alcune colture originarie.Ambito cronologico

Dal XII al XXI secolo

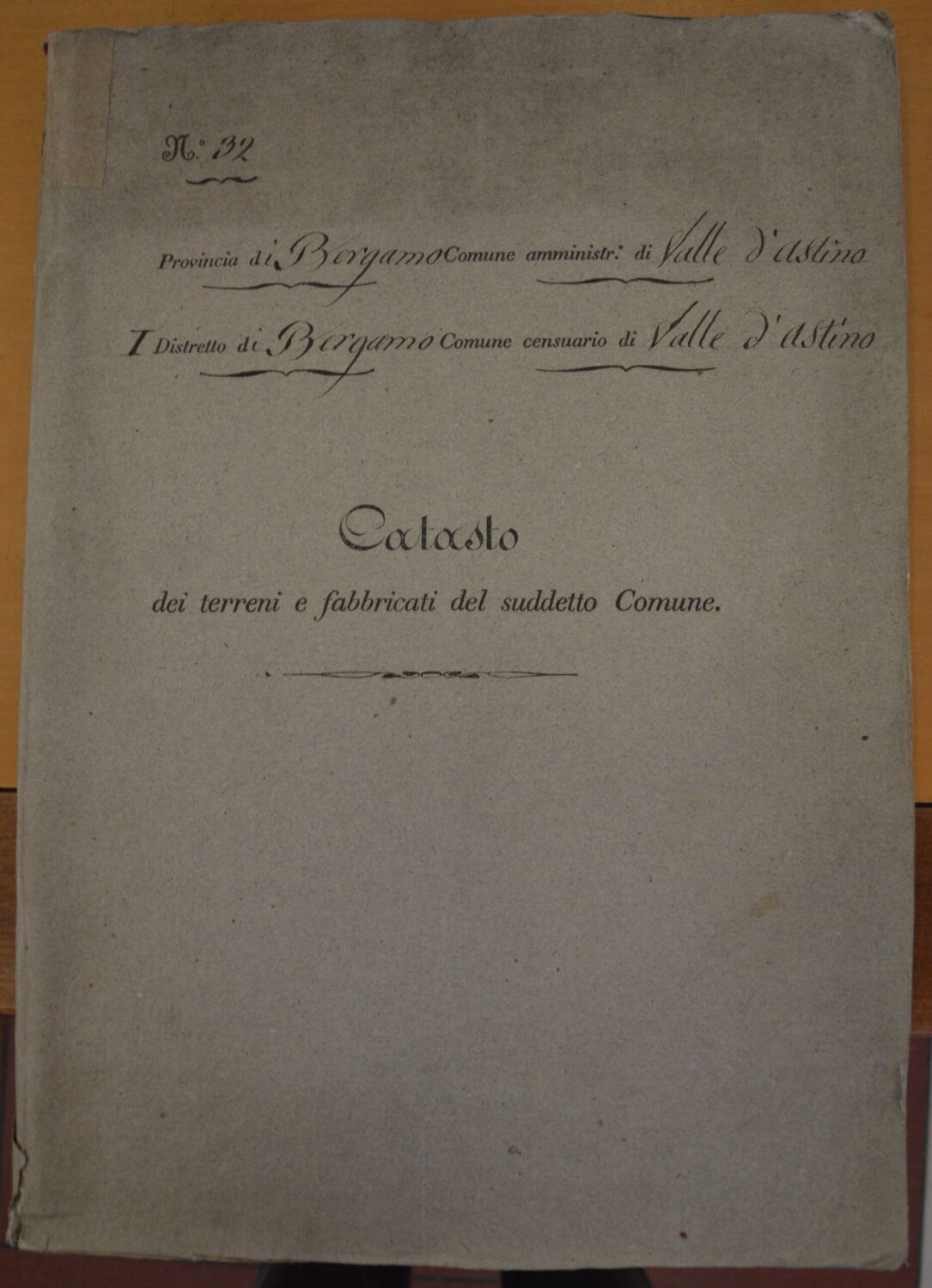

Fonti usate

- Carte catastali, testi letterari, vedute della valle di Astino nei quadri ottocenteschi

- Carta etica della Valle d’ Astino

- Progetto di valorizzazione agro-ambientale

Organizzazione del percorso

Sono previste due mattinate così strutturate:

- primo incontro: osservazione del territorio della Valle di Astino, visita guidata alla Chiesa del Santo Sepolcro e agli ambienti monastici

- secondo incontro: attività di laboratorio con gli operatori de L'Officina alla ricerca di informazioni attraverso la lettura di testi, carte e dipinti relativi alla valle di Astino e rielaborazione di quanto osservato durante la visita e nei documenti

Abilità e competenze

- Capacità di lettura di testi di diversa tipologia

- Capacità di lettura e interpretazione di fonti diverse, riferibili alla medesima ripartizione territoriale:

- individuazione dei fattori di trasformazione che hanno contribuito alla formazione dell’attuale paesaggio antropico

- individuazione delle tracce storiche di un fenomeno ancora riconoscibili nel paesaggio odierno

- Capacità di leggere e indagare il paesaggio o un territorio

- Capacità di comprendere l'importanza di comportamenti di rispetto e difesa dell’ambiente, e del patrimonio d'arte e paesaggistico del nostro Paese

- Sviluppo del senso di appartenenza alla propria comunità attraverso la conoscenza della storia, dell'arte e del paesaggio del proprio territorio

Proposte di approfondimento culturale e didattico

- Osservazione e descrizione dei caratteri naturalistici e antropici della Valle d’Astino all’interno del Parco dei Colli di Bergamo

- Analisi dei valori ideali, culturali, ambientali della carta etica della Valle d’ Astino

- Analisi delle finalità del progetto di valorizzazione agro-ambientale

- Produzione di una brochure informativa sul progetto agro-alimentare della Valle d’Astino.

- Il territorio della Valle d’Astino tra Otto‐Novecento attraverso la cartografia catastale

Il monastero di Astino si insediò in un contesto geografico tipico per gli insediamenti vallombrosani, spesso ubicati nell’immediato suburbio delle città, in luoghi dove era facile rifornirsi d’acqua, in posizione favorevole alla coltivazione del terreno e in prossimità di comodi assi viari di collegamento.

Infatti fu costruito vicino ad un’importante via di accesso alla città attraverso quella che, con la costruzione delle mura venete, fu chiamata Porta S. Alessandro: la via percorsa da mercanti, pellegrini, viandanti diretti o provenienti dalla Brianza, Lecco e la Valsassina, l’Isola Bergamasca, la Valle Imagna.

Come ha affermato lo storico Francesco Salvestrini, studioso dell’ordine vallombrosano, c’è una stretta somiglianza con il contesto geomorfologico in cui sorge la casa madre di Vallombrosa nell’Appennino toscano. Questo è un elemento importante perché i vallombrosani potevano diffondersi ovunque ma sempre cercando di mantenere in parte l’idea di essere a casa propria.

Ancora oggi, a distanza di quasi nove secoli dalla fondazione del monastero e nonostante il succedersi di vicende storiche e degli avvicendamenti colturali, la valletta conserva un bellezza quasi intatta nella quale è possibile riconoscere i segni dei lavori di dissodamento, bonifica, derivazione delle acque e costruzione di canali artificiali e terrazzamenti voluti e diretti dai monaci vallombrosani che vi hanno vissuto per circa sette secoli.

L'acquisto del complesso di Astino da parte della Mia ha compreso anche i terreni circostanti, con un’estensione di 60 ettari dei quali 30 a bosco (Bosco di Sudorno o di Astino a est e Bosco dell’Allegrezza ad ovest). I terreni a seminativo, dalla metà del secolo scorso, sono stati coltivati estensivamente a mais, con l’utilizzo di diserbanti e concimi chimici, una monocoltura che ha finito per impoverire i terreni.

Un ettaro di terreno è stato concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Bergamo che lo ha affidato all’Orto botanico che ha realizzato la “Valle della biodiversità” cioè un orto didattico in cui si coltivano varie specie di ortaggi e alberi da frutto provenienti da tutto il mondo.

Nella restante parte dei terreni forestali e agricoli, la Fondazione MIA con l’intento di riqualificare la Valle di Astino ha avviato il “Progetto di valorizzazione agro-ambientale” fondato su un modello di agricoltura sostenibile che privilegia la coltivazione policulturale senza l’uso di diserbanti né di concimi chimici.

Nei terreni circostanti il monastero si coltivano l’uva, l’olivo, il luppolo, le erbe aromatiche, i piccoli frutti, i cereali. I terreni sono stati dati in affitto a piccole cooperative o società che si sono impegnate sottoscrivendo una carta etica a praticare coltivazioni a basso impatto ambientale e rispettose della biodiversità esistente.

Ambito cronologico

Dal XIX al XXI secolo

Fonti usate

- Carte catastali

- Mappe

- Osservazione diretta

Organizzazione del percorso

L'intervento prevede due incontri:

primo incontro: (presso l'Archivio di Stato di Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 24/26/28) visita guidata dell'archivio seguita dalla presentazione e osservazione di alcuni documenti provenienti dall’archivio storico sezione moderna della MIA;

secondo incontro: (in classe) laboratorio sulle mappe catastali da cui ricavare dati sulle colture, la loro distribuzione e sul valore dei terreni.

Abilità e competenze acquisibili

- Capacità di leggere il paesaggio e indagare il territorio della Valle d’Astino

- Capacità di contestualizzazione storica e di confronto con l’oggi